現在の研究テーマ

当研究室では物性理論、特に「物性基礎論」を中心に研究しています。我々人間のまわりを取り巻く現象には、多くの自由度がお互いに絡み合って起こるものが多々あります。そのような多自由度系を抽象化したモデルをつくり、統計力学、場の理論、計算機シミュレーションなどの手法を駆使して、現実に起こっている現象を理論的に再現してみせよう、というのが研究室の目標です。抽象化したモデルを扱うと、一見全く無関係のように見えた現象が実は共通の物理に根差していることがわかる場合がしばしばあり、それが物性基礎論の醍醐味と言えます。

最近のテーマをキーワードでまとめるとすると

非平衡統計物理学といったあたりになります。 しかし、方針としては研究固有のテーマは設定せず、新しい分野を切り拓くような研究を目標にしています。 このページでは、最近の研究テーマや現在の研究テーマをいくつか具体的に紹介します。 (過去の学位論文はこちら)

量子統計物理学(とくに非平衡量子統計物理学)

複雑系(複雑ネットワークや経済物理学)

非平衡量子統計物理学

- 量子熱機関におけるエンタングルメント生成ダイナミクス(鈴木 良平)

- メゾスコピック系熱電熱機関の熱力学(山本 薫)

- 開放型量子ドットにおける多体効果を反映した共鳴現象の研究(西野 晃徳)

- 量子系における熱交換に関する揺らぎの定理(赤川 史帆)

量子情報理論

- 格子量子系の時間発展における非マルコフ性(吉永 敦紀)

- ガウシアン状態の量子熱力学(青木 隆明)

- 3キュービット純粋状態でのdeterministic LOCCの必要十分条件の導出・エンタングルメントの移動と散逸・エンタングルメントの「電荷」の発見(田島 裕康)

- 相互作用によって生成されるエンタングルメントの性質の解明(桑原 知剛)

- 開放型量子ドットを用いたエンタングルメント生成: 厳密解によるアプローチ(今村 卓史)

- ランダムネスによるエンタングルメントの回復(藤永 雅士)

量子力学基礎論

- 不確定性関係の定式化(李 宰河)

- 物理量の量子化と複素数値の確率(李 宰河)

- 弱値・弱測定の精密測定への応用に向けた理論解析(李 宰河)

- 量子力学における時間の矢(羽田野 直道)

- 開いた量子系でのリウビリアンの複素固有値問題(中野 留里)

- トンネリングにかかる時間は定義できるか?(羽田野 直道)

- 量子力学的共鳴状態の定義と解析(羽田野 直道)

- メゾスコピック系におけるFano効果の固有値解析(笹田 啓太)

非エルミート量子力学

非平衡(古典)統計物理学

- 量子ウォークによる複雑ネットワークのコミュニティ検出(向井 奏絵)

- 磁気摩擦における境界条件の効果(杉本 健太朗)

- グラフ上のコミュニティ検出とMap equationの分解能限界(川本 達郎)

- 複雑ネットワークにおけるコミュニティー検出(羽田野 直道)

- 複雑ネットワーク上の進化ゲーム(紺野 友彦)

- 経済・金融現象への統計力学の応用(饗場 行洋)

- ランダム行列理論と確率モデル(今村 卓史)

(平衡)量子統計物理学

- 可積分時間周期系におけるヒーティング(石井 隆志)

- 空間反転対称性のない超伝導におけるトポロジカルな性質(荒畑 恵美子)

- 量子系における情報熱力学(森國 洋平)

- 2次元電子系における量子ネルンスト効果(平山 尚美)

- 準周期的グラフェン超格子の物理(田島 昌征)

- スピン軌道相互作用の非可換ゲージ理論と完全スピンフィルター(羽田野 直道)

- 量子スピンホール系の電磁気応答(御領 潤)

平衡古典統計物理学

量子熱機関におけるエンタングルメント生成ダイナミクス(鈴木 良平)

スピン系のような微小な量子系は、エネルギー準位や相互作用などに対する操作を定義すると、熱浴から仕事を取り出す熱機関と見なすことができます。互いに相互作用を持つ量子系は一般に、エンタングルメントと呼ばれる量子系特有の非局所的相関を持ちえますが、上のような量子熱機関でもスピンと熱浴の間にエンタングルメントが生じることが知られています。我々は熱効率などの量子熱機関の熱力学的性質と、熱機関の動作に伴うエンタングルメント生成のダイナミクスとの関係に興味を持ち、理論的な分析を行っています。

ページの先頭へメゾスコピック系熱電熱機関の熱力学(山本 薫)

熱機関といえば通常はカルノーサイクルのように、いくつかの操作の後に元の状態に戻ってくるものが普通ですが、実は熱電素子のような定常系でも熱機関として働く場合があります。特に、メゾスコピック系というナノあるいはマイクロスケールの熱電素子は、高効率が期待されるとともに、熱力学と量子効果の関係を調べることができ、基礎、応用の両面から幅広く研究されています。

このようなメゾスコピック系の熱電素子の熱効率を求めるためには熱流を定義する必要があります。しかし、今まで用いられてきた熱流の表式は、その根拠が必ずしも明らかではありませんでした。

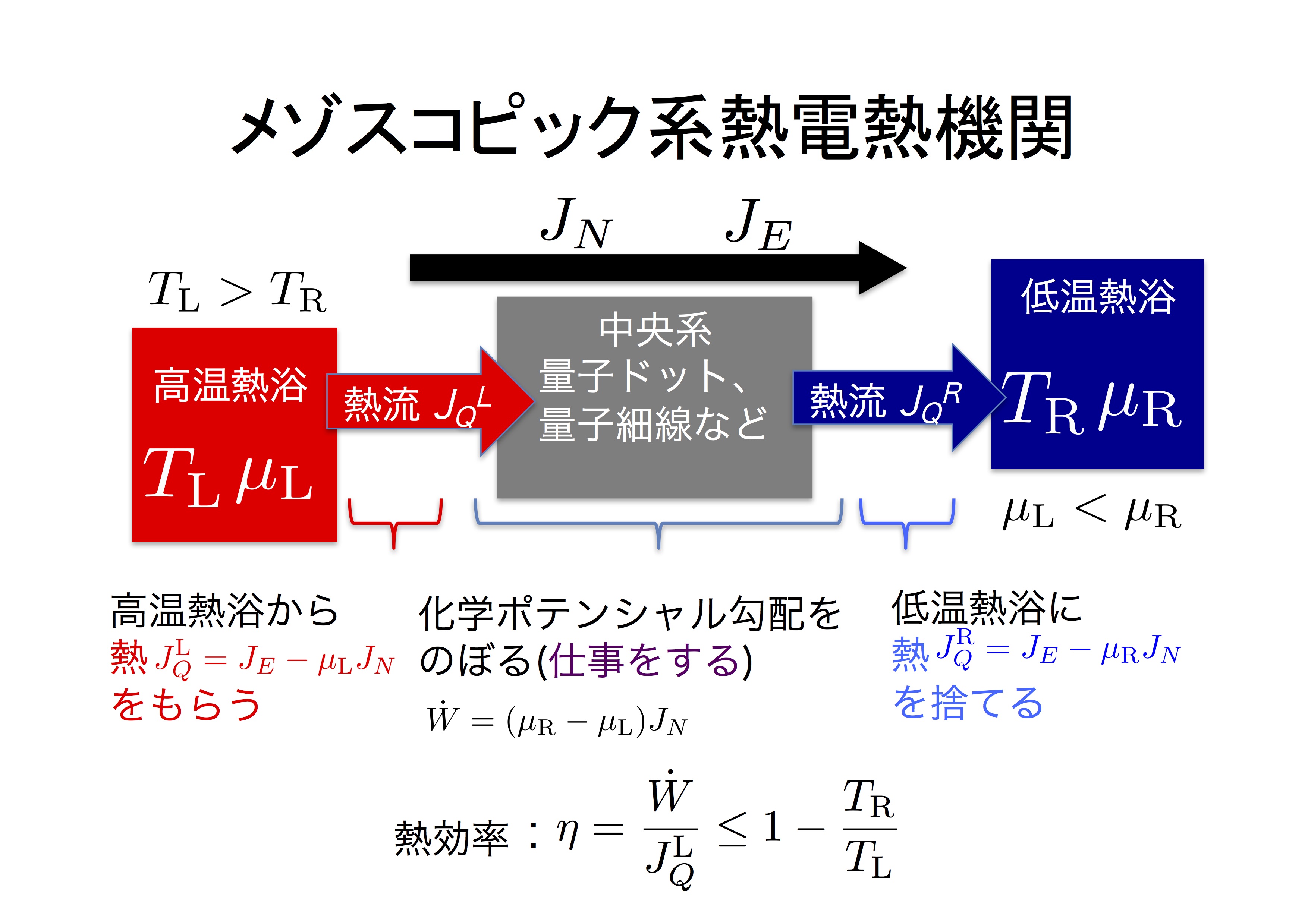

そこで本研究では、非平衡定常状態にある熱機関を考え(図1)、この系における熱流の表式を熱力学的観点から定義し直しました。また、その表式にランダウアー公式という、メゾスコピック系で成り立つ流れを求める公式を代入し、エントロピー生成を計算する事で、熱流の熱力学的妥当性を示しました。また、カルノー効率を達成する必要十分条件も議論しました。

図1

参考文献:K. Yamamoto and N. Hatano, Phys. Rev. E 92, 042165 (2015).

ページの先頭へ開放型量子ドットにおける非平衡電流:多電子散乱状態の厳密解を用いた解析(西野 晃徳)

西野さんは、この業績で日本物理学会若手奨励賞を受賞されました。おめでとうございます!

量子ドットに2本の導線を接触させてできる開放量子系に対して、多電子散乱状態を厳密に構成しました。 また、左右の導線が電位差のある電子溜に繋がっている場合に、量子ドットに流れる電流(非平衡電流)を解析的に得ました。

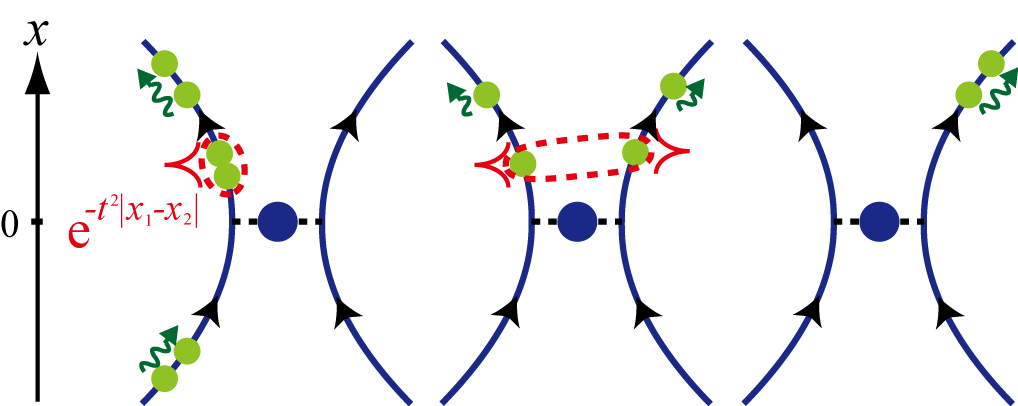

開放量子系とは系の試料部分につながる導線などの効果により、電子の出入りが可能な量子系です。 本研究では量子ドットに2本の導線を接触させた(スピン自由度のない)系(図1)を扱いました。 重要なのは量子ドット上の電子と導線上の座標x=0の電子の間にクーロン反発があることです。

この開放型量子ドットの多電子散乱状態の厳密解を得ました。 ここで散乱状態とは自由電子平面波を入射状態とする固有状態を意味します。 この散乱状態は量子ドットでの散乱により、自由電子平面波以外に多体束縛状態が現れることが特徴的です。 例えば図1のように左側から2電子平面波を入射した場合は、2電子の座標x1、x2に対して、 |x1-x2|に関して指数関数的に減衰する2体束縛状態が現れます。

図1

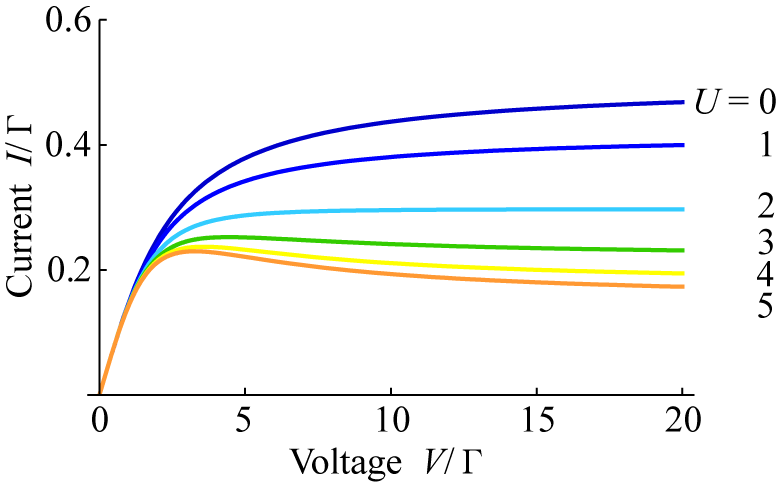

電子溜はフェルミ分布で特徴づけられるとし、電子は左右の電子溜で十分熱平衡化されてから入射されるという仮定の下で、電位差Vがある場合の電流Iを解析的に計算しました。 電流電圧特性は図2のようになります。 クーロン反発の強さUを大きくすることで電流が抑制され、さらにUを大きくすると負性の微分伝導度が現れることが分かりました。

図2

参考文献

A. Nishino and N. Hatano, J. Phys. Soc. Jpn. 76 (2007) 063002.

A. Nishino, T. Imamura and N. Hatano, Phys. Rev. Lett. 102 (2009) 146803.

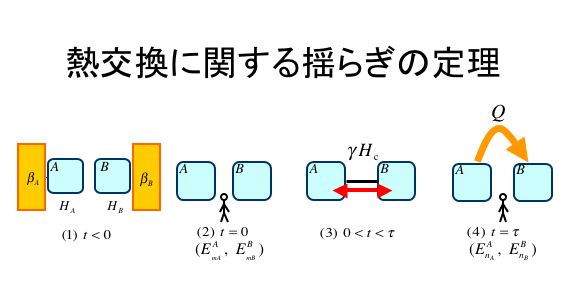

量子系における熱交換(赤川 史帆)

熱力学によれば、熱は必ず高温側から低温側に流れます。 しかし、系が非常に小さくなれば、熱の流れにも揺らぎが重要になってきます。 低温側から高温側へ熱が流れることも、確率的には起こりえます。 どちら向きにどのくらいの熱が流れるかを指定する確率分布を議論するのが、一般に揺らぎの定理と呼ばれている種類の理論です。

我々は、Jarezynski らが提唱した、2つの量子系の間の鉄交換に関する揺らぎの定理を再検討しました。 Jarezynski らは、2つの量子系の間の結合が弱いときには成り立つと提案していましたが、検討の結果、結合が弱いときには同時に熱も流れなくなり、無意味な定理になってしまうことを明らかにしました。 逆に、結合のハミルトニアンともともとの量子系のハミルトニアンが交換する場合には、結合がどんなに強くても定理が成り立つことを照明しました。

参考文献

S. Akagawa and N. Hatano, Prog. Theor. Phys. 121 (2009) 1157.

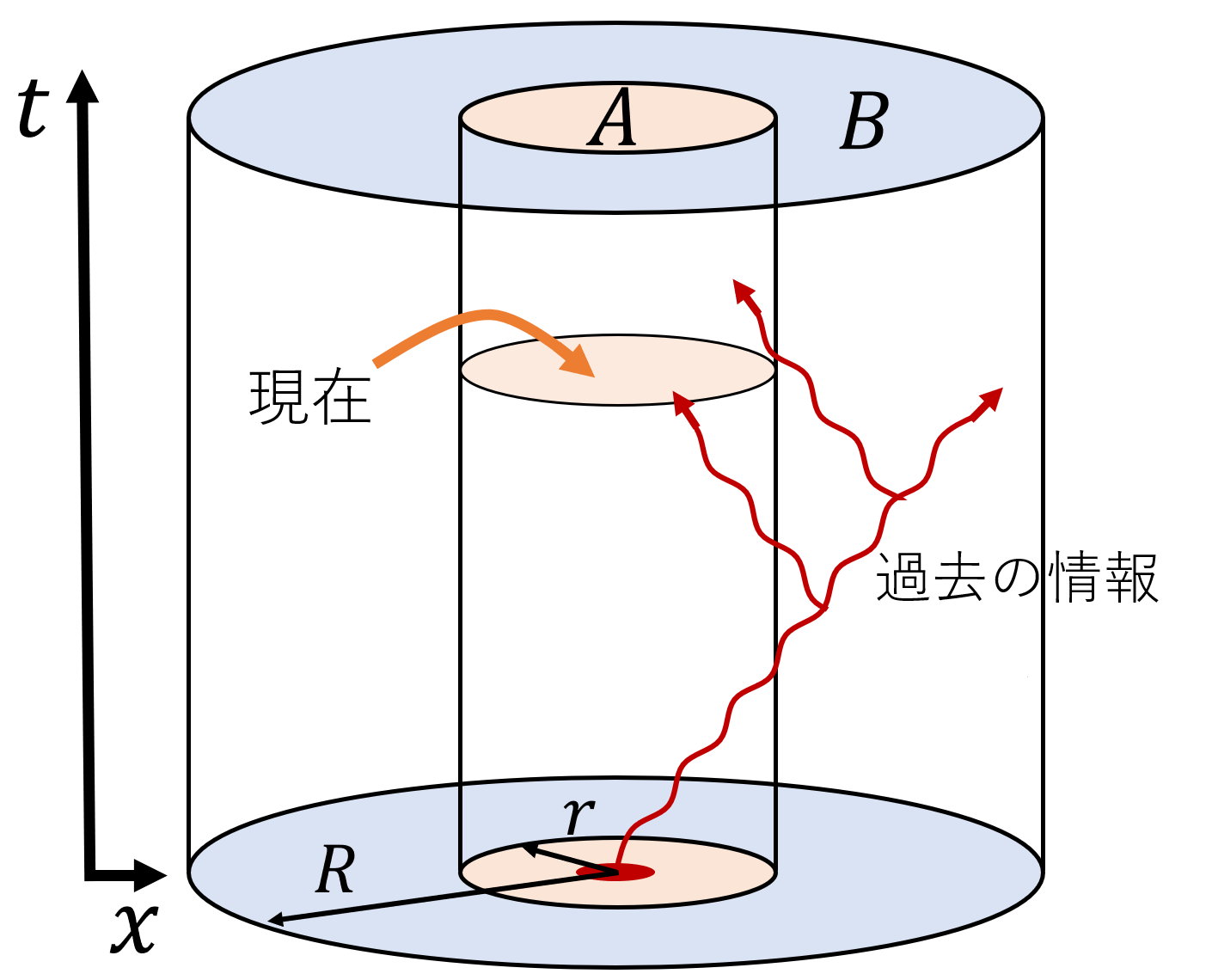

格子量子系の時間発展における非マルコフ性(吉永 敦紀)

量子力学において、周囲と相互作用する系の時間発展は一般に系の過去の状態に依存して変化します。これを非マルコフ性と呼びます。これは系の過去の情報が環境に流れ出し、また系に逆流することで起きていると理解できます。ところで固体中の原子のように格子点上の自由度が近くの自由度と相互作用する系においては、ある領域の情報が流れ出して遠方に伝わるには有限の時間がかかることが示されています。本研究では、このような格子系の部分領域の時間発展に着目し、周囲の系の状態・着目系の過去の状態がどのように影響し得るかを解析的に調べています。

ガウシアン状態の量子熱力学(青木 隆明)

近年、科学技術のナノスケール化に伴い、ミクロな量子系における熱力学の研究が盛んになってきています。この研究分野は量子熱力学と呼ばれ、量子情報と深い関わりを持つことが知られています。量子情報の分野では、実験的に用意や操作がしやすいガウシアン状態が注目されています。我々は、二つのガウシアン状態の相互作用ダイナミクスを量子マスター方程式を用いて解析し、熱力学法則を満たすように、ガウシアン状態間でやり取りされる熱や仕事を定義することを研究しています。

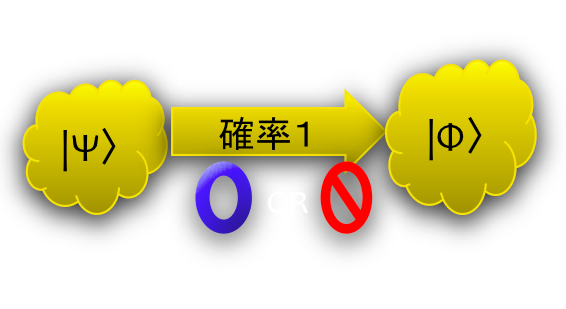

3キュービット純粋状態でのdeterministic LOCCの必要十分条件の導出・エンタングルメントの移動と散逸・エンタングルメントの「電荷」の発見(田島 裕康)

3キュービット純粋状態でのdeterministic LOCCの必要十分条件の導出

エンタングルメントの定量化は、量子情報における非常に重要な問題ですが、二体間エンタングルメントの定量化が実現して以来、多体においては余り成功しているとは言いがたい状況です。 二体間エンタングルメントの定量化は2体純粋状態でのdeterministic LOCCの必要十分条件から導くことができるので、この必要十分条件を多体に拡張できれば、多体のエンタングルメントの定量化も実現できると期待できます。 本研究では、この必要十分条件を3キュービット純粋状態において導きました。 すなわち、ある状態から別の状態にLOCCで確率1で変換できるかどうかを判定する必要十分条件を与えました(下図)。

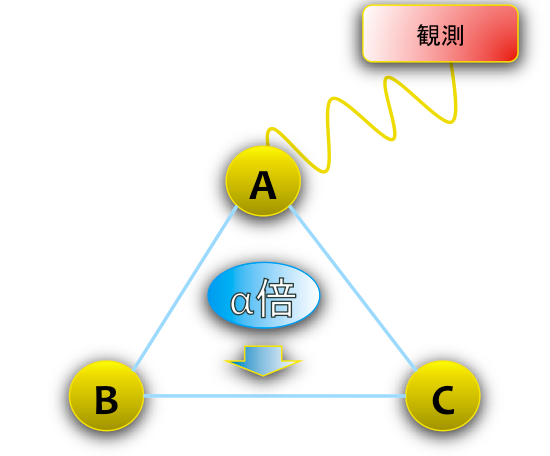

エンタングルメントの移動・散逸

上記の導出の中で、観測の際にエンタングルメントがどう移動・散逸するかの定量的な法則を明らかにしました。 例えば、キュービットAを観測すると、AB間、AC間、ABC間のエンタングルメントはα倍(0≦α≦1)され、ABC間で失われたエンタングルメントの一部がBC間に流れ込みます(下図)。

エンタングルメントの「電荷」の発見

以下の三つの性質を持つ物理量を発見しました:- 局所ユニタリ操作に対して不変。

- 離散的な値をもつ。

- 状態の複素共役変換で正負が反転する。

参考文献

H. Tajima: arXiv:1012.1676v2.

相互作用によって生成されるエンタングルメントの性質の解明(桑原 知剛)

互いに相互作用する量子系は非局所的な相関、すなわちエンタングルメントを持つ可能性があることが知られています。 本研究では相互作用によって生成され得るエンタングルメントに関して、一般的にどのような性質を持つかを明らかにすることを目指しています。 現在、2つのqubitが直接的に相互作用している場合については完全な結果が得られ[1]、間接的に相互作用している場合についても「エンタングル生成のために相互作用が満たすべき」必要条件をいくつか明らかにしました[2,3]。

参考文献

- T. Kuwahara and N. Hatano, Phys. Rev. A 83 062311 (2011).

- T. Kuwahara, quant-ph arXiv:1204.2337.

- T. Kuwanara, General theory of entanglement enhancement in spin chains, unpublished.

開放型量子ドットを用いたエンタングルメント生成: 厳密解によるアプローチ(今村 卓史)

量子情報科学の目標は、量子力学の重ね合わせの状態を利用して、計算や通信を行うことである。 量子的に絡み合った状態(エンタングルメントという)を用いることによって、これまで実現出来なかった速さで計算が実行できたり、誰にも破られない暗号を作ることが可能となるのだ。 したがって、量子情報科学の”資源”たるこのエンタングルメントをどのように生成するかは、非常に重要な問題である。近年、メゾスコピック系のデバイスを用いたエンタングルメント生成が活発に議論されている。

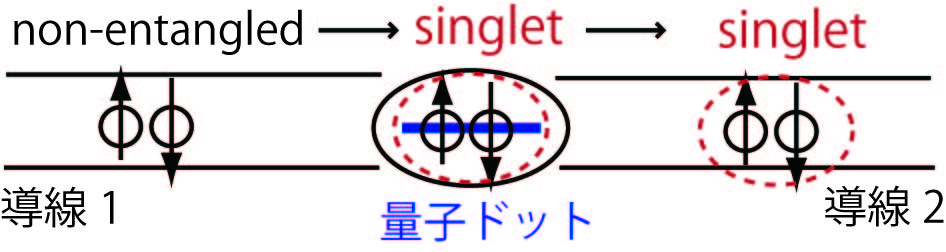

我々は、開放型量子ドットを用いたエンタングルメント生成を議論する。 図の様に導線が左右についていて真ん中に量子ドットがあるという系を考える。

2つの電子の全エネルギーは保存するが、個々の運動量は保存しないというcotunneling過程を考えると、実は導線2には、spin-singlet状態という典型的なエンタングルメントのみが透過するのである。 我々はその遷移レート(単位時間当たりどのくらい透過するかを計る量)を厳密に導出した。 これを導出するために我々はこの系の2電子散乱状態を厳密に構成した。 この厳密解は散乱状態としても興味深く新しい解である。

この図の系およびメゾスコピック系のデバイス全般に言えることは、系が開放的であるということだ。 つまり電子が導線1から流入し、導線2から出て行くので、デバイスだけでは閉じていないのだ。 このような開放系における輸送現象、およびエンタングルメント生成の理論は、今後のますます重要になるのは明らかなにもかかわらず、未だに未完成である。 我々は、この多電子の散乱状態を用いた解析が最も自然で有効なアプローチであると確信している。

本研究はまだ始まったばかりである。メゾスコピック系のエンタングルメント生成の多くの興味深い問題を解決すべく、多電子散乱状態のアプローチとその応用について現在も活発に研究中である。

参考文献

T. Imamura, A. Nishino and N. Hatano, Phys. Rev. B 80 (2009) 245323.

ランダムネスによるエンタングルメントの回復(藤永 雅士)

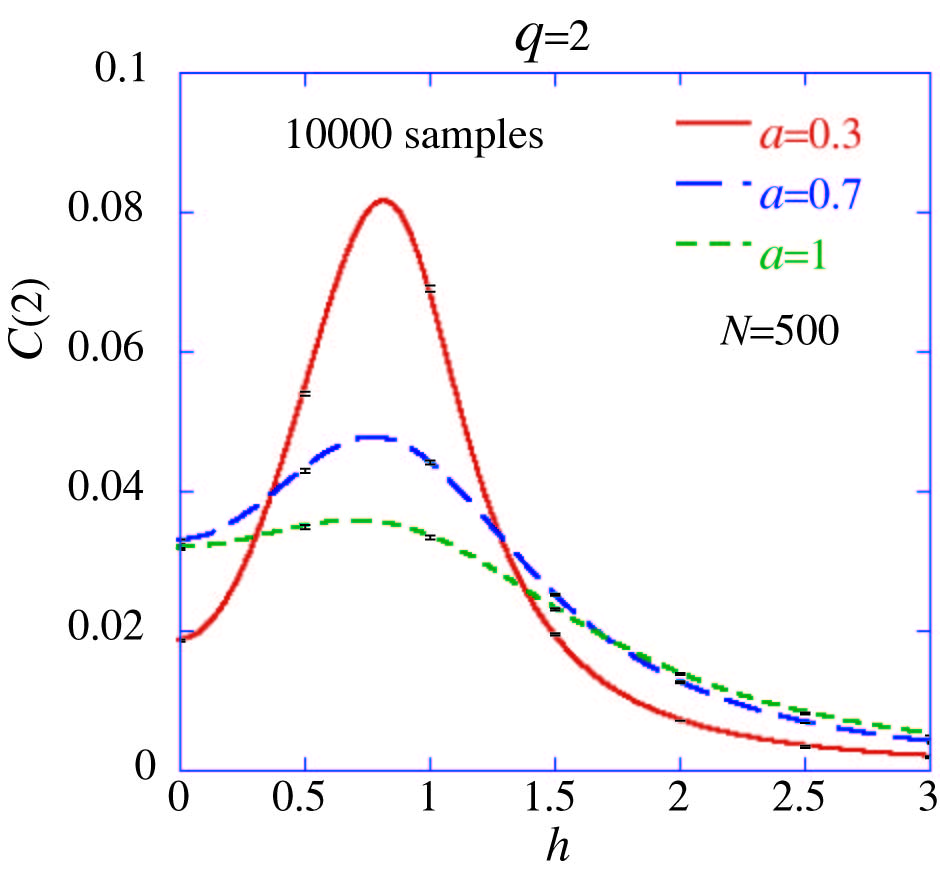

一般にエンタングルメントのような量子的相関は、ランダムネスが入ると壊れてゆくと考えられています。 しかし、我々はランダム磁場のある量子スピン系において、ランダム磁場を強くすると、一時的にエンタングルメントが増加する現象を発見しました。 ランダム磁場のない量子スピン系が強磁性基底状態のようにスピンが揃った状態にあると、量子性は強いもののエンタングルメントは全くありません。 そこにランダム磁場を入れると、量子性が壊される前にエンタングルメントが一時的に回復するのです。

参考文献

不確定性関係の定式化(李 宰河)

不確定性関係は、量子論と古典論の相違を端的に表現する不等式として、量子論の黎明期より大変重んじられてきました。不確定性関係の研究は Heisenberg の有名なガンマ線顕微鏡の思考実験を契機として広く発展し、現在までに「量子状態の非決定性」や「量子測定の誤差・擾乱」、「時間・エネルギー」など、量子論における様々な型の競合関係の存在が知られるようになりました。その一方で、不確定性関係の数学的定式化については未だに完全な合意は形成されておらず、また型を異にする不確定性関係の相互関係など明らかになっていない問題も多いため、今なお活発に基礎研究が進められています。

本研究は、量子化・擬測定の随伴構造に着目することで、量子論における様々な競合関係の発現機構の解明を目標とするものです。これまでに、新たな不等式 [1] を提案し、更にここから量子状態の非決定性や時間・エネルギーをはじめとした複数の既知の不等式が導出 [1,2] されることが示されました。これは、型を異にする不等式の統一的理解の可能性を探るといったような、従来の不確定性関係研究の文脈ではあまり一般的ではなかった新しい視点を提示するものとしても、興味深い成果であると考えています。現在も引き続き、理論展開を行う上での数学的枠組の構築や関係式の提案、既存の結果の整理・統合を進めることで、量子論のより深い理解の獲得を目指しています。

参考文献

[1] J. Lee and I. Tsutsui, Phys. Lett. A, 380: 2045-2048 (2016).

[2] K. Takeuchi, J. Lee, and I. Tsutsui, in preparation.

物理量の量子化と複素数値の確率(李 宰河)

前世紀初頭の量子論の発見は、物理学における基本概念である「物理量」および「状態」の両概念に対する古典的描像の革新をもたらしました。量子物理量については、その挙動が本質的に確率的であることや、位置・運動量のように値が同時に実在しない組が存在すること、他方で量子状態については、状態の重ね合わせの概念やもつれた(entangled)状態の存在など、極小の世界において初めて明らかになったその不思議な性質は、当時大変な驚きを以て迎えられました。

さて、量子物理量の特異な性質を分析するにあたって、古くから「(古典)物理量の量子化」の手法が知られています。これは、一般には系の相空間(phase space)上の実関数として与えられる古典物理量を、Hilbert 空間上の自己共軛作用素として量子物理量に変換する操作を指します。ところが、ここにおいて(例えば関数 を または のどちらに変換するかといった)所謂 ordering の自由度が生じるため、「量子化」の構成法には Planck 定数 ℏ 程度の本質的な不定性が存在することが知られています。実際、歴史的にも数々の「量子化」が提案されており、代表的なものとして Weyl 量子化や Born-Jordan 量子化などが知られています。

このような不定性の存在は、量子論における状態概念に対して確率解釈を試みる際にも知られています。古典論においては、状態は一般には相空間上の同時確率分布によって一意に与えられますが、これは古典状態に対して、位置・運動量の同時測定の結果の確率的挙動を記述するという形で自然な確率解釈が与えられることを意味します。このような古典状態の確率解釈は、遡ると、位置・運動量の同時測定が(原理的には)任意の精度で実現できることによって担保されています。しかし、他方の量子論においては、位置・運動量の同時測定は不確定性原理によって禁じられるため、先述のような同時確率分布による状態記述は操作的な意味を持ち得ず、古典論に対応するような形で量子状態に確率解釈を与えることには困難が生じるのです。ところが、このような量子状態の確率解釈は、形式的には確率概念を複素数値にまで拡張した「擬確率」の概念を導入することによって実現できることが知られています。これは、実際には同時測定が禁じられている量子物理量の組について、その仮想的な同時測定である「擬(同時)測定」を考えることで、その結果得られるであろう仮想的な複素数値分布としての「擬(同時)確率分布」をもとに、量子状態に対して広義の確率解釈を与える方策です。このような仮想的な概念である「擬(同時)確率分布」を広義の確率概念として整合的に構成する方法は歴史的にも多数知られており、Wigner-Ville 分布や Kirkwood-Dirac 分布などが代表的です。

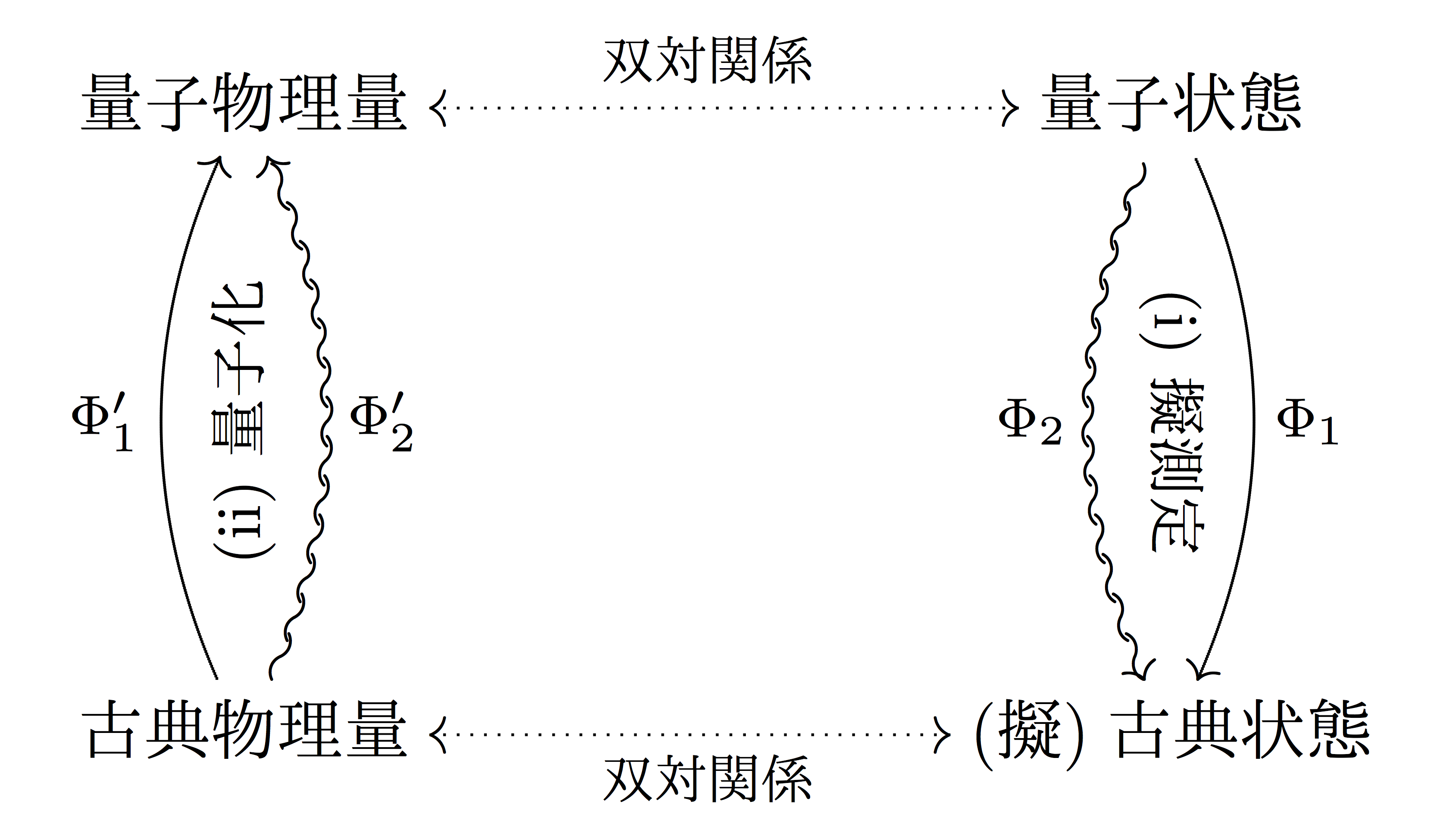

本研究においては、物理量概念と状態概念の双対性に着目することで、このような量子・古典間の対応問題を取り扱う一般的な枠組(参照:図1)を構成しました [1,2]。この枠組に基づくことで、先述の古典物理量を「量子化」する操作 (ⅱ) は、非可換物理量の仮想的な「擬(同時)測定」を行う操作 (ⅰ)の随伴として捉えられることが示されます。ここから「量子化」と「擬測定」には一対一の対応があって、両操作が互いに等価な概念であることが理解されます。また、非可換な自己共軛作用素の組の「擬似的な同時対角化」を与える基底として「擬(同時)スペクトル分布」と呼ぶ概念を導入することで、あらゆる「量子化・擬測定」の組が「擬スペクトル分布」によって一意に表現できることが示されます。また、この「擬スペクトル分布」の構成法には Planck 定数程度の不定性が存在することが示されるため、先述の「量子化・擬測定」の組の構成の不定性が「擬スペクトル分布」の不定性に帰着することも判明します。更に、「擬スペクトル分布」の具体的な構成法を明示することで極めて広い範疇の「量子化・擬測定」の組の生成法を提案し、これはとりわけ、先行研究において個別に提案された数々の量子化や擬確率の構成法を含む非常に一般的なものになっています。このように、本研究の枠組を通して俯瞰することによって「量子化」や「擬確率」の問題が統一的かつ大変見通し良く理解できるものと期待されます。

図1:「物理量」と「状態」の両概念は、双方が相互に規定し合う双対関係にあると捉えられます。ここにおいて「量子化」および「擬測定」の操作は随伴関係にあり、互いに一対一に対応する等価な概念であると理解されます。この「量子化・擬測定」の組の定義は一意ではなく、構成法には Planck 定数程度の不定性が存在します。図中の随伴写像 , および , の組は、その不定性の存在を表現したものです。

参考文献

[1] J. Lee and I. Tsutsui, Prog. Theor. Exp. Phys. 2017 (5): 052A01 (2017).

[2] J. Lee and I. Tsutsui, Reality and Measurement in Algebraic Quantum Theory, 195-228, Springer Verlag (2018).

弱値・弱測定の精密測定への応用に向けた理論研究(李 宰河)

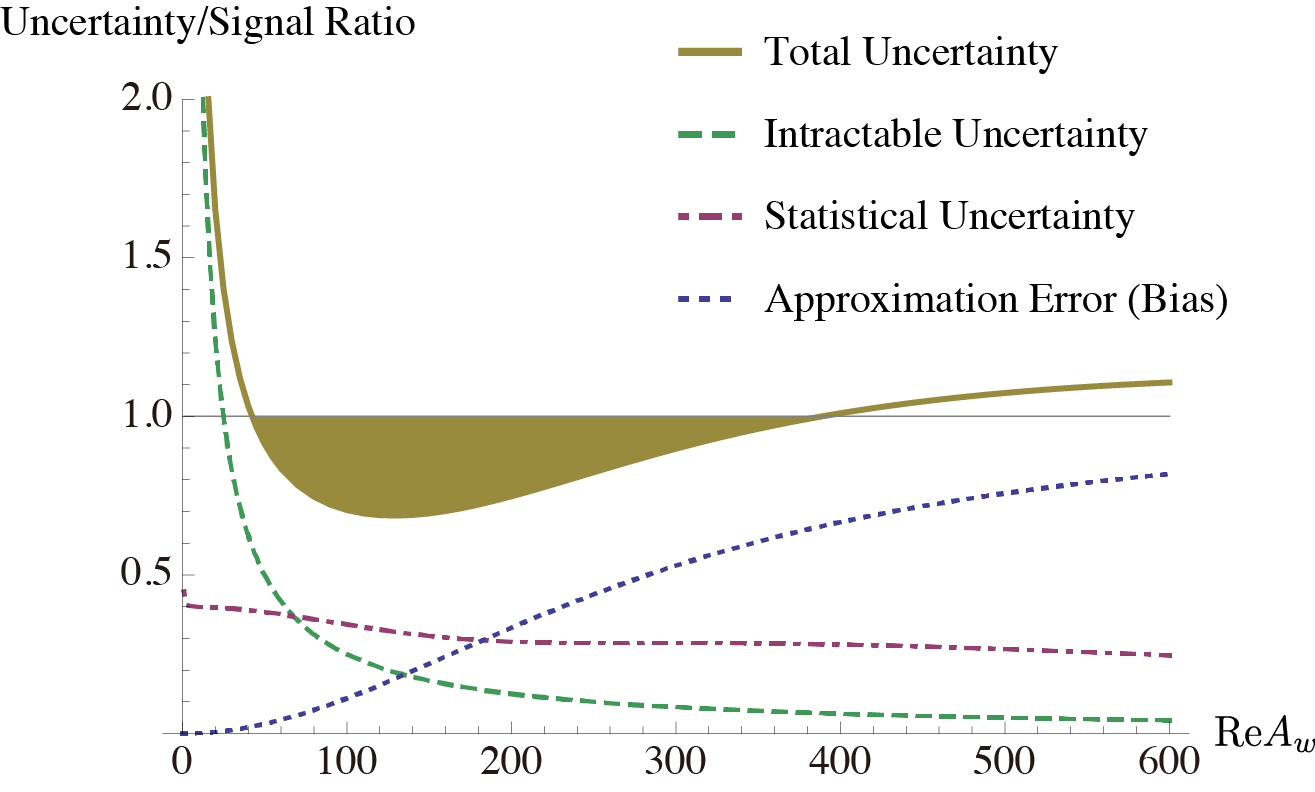

近年、有用な測定値のみを選択的に利用することで量子測定の精度向上を図る「弱測定法」と呼ばれる手法が注目を集めています。弱測定法においては、不要な測定値を捨てることによる統計量の犠牲は無視できないものの、選別によるデータの質的向上がもたらす恩恵はこれに勝るとされ、広く精密測定への応用が期待されています。その一方で、弱測定法の有用性に関する理論的な裏付けは盤石ではなく、選別が量子測定の精度の原理的向上をもたらすか否かを問題の焦点として、未だ統一的な見解には至っていません。本研究では、量子測定における不確かさ評価の枠組 [1] に基づくことで弱測定法が量子測定の精度向上をもたらす機構を解析し(参照:図1)、既存の実験のデータの分析・検証を通したその有用性の実証 [2] や、広く今後の応用可能性の検討を行っています。

図1

参考文献

[1] J. Lee and I. Tsutsui, Quantum Stud.: Math. Found., 1:65 (2014).

[2] Y. Mori, J. Lee, and I. Tsutsui, arXiv:1901.06831.

量子力学における時間の矢(羽田野 直道)

「弱い相互作用」を除いて、我々の世界の基本的な支配方程式は時間反転対称な形をしています。 ところが我々の周りには、時間の流れと共にある特定の現象が起きます。 時間が経てば励起状態は崩壊し、エントロピーは増加します。 このような時間反転対称性の破れを「時間の矢」と呼びます。 量子力学について、「時間の矢」がなぜ生じるかを明らかにしました。

まず、開放量子系(量子ドットなどの有限系に量子細線などの無限遠方まで延びる導線が接続された系)において、全ての点スペクトル状態から新しい完全系を発見しました。 元のシュレーディンガー方程式の時間反転対称性を反映して、この完全系も時間反転対称な形式を保っています。

次に、この新しい完全系によって時間発展演算子を展開しました。それによって、初期条件問題を考えると励起状態は崩壊し、逆に終末条件問題(最後に、ある状態になることを指定して、それ以前のダイナミクスを求める問題)を考えると励起状態へと収束することを明らかにしました。

参考文献:N. Hatano and G. Ordonez, J. Math. Phys. 55, 122106 (2014).

開いた量子系でのリウビリアンの固有値(中野 留里)

リウビリアンとは,密度行列の運動の生成子です。 (ちょうど状態ベクトルに対するハミルトニアンと同じ関係です。) リウビリアンの固有値は,考えている系が有限次元の場合には、ハミルトニアンの固有値からすべて予測可能ですが,無限次元系の場合だと必ずしもそうではありません。 本研究では,このような予測不能な固有値を、具体的にモデルを指定して得ることを目的にしています。 この研究の背後には,全系を無限系とすると(理想化),リウビリアンの予測不能な固有値の中に複素固有値が現れ、非平衡から平衡への緩和時間に対応するのではないかという推測があります。

トンネリングにかかる時間は定義できるか?(羽田野 直道)

量子力学では、粒子がエネルギー障壁を越えて移動する「トンネル現象」が知られています。 さて、粒子がエネルギー障壁をトンネルするのにはどれくらいの時間がかかるのでしょうか。 そもそも、そんな時間は定義できるのでしょうか。

これは量子力学の基本にかかわる大問題で、昔から多くの人によって議論されてきました。 我々は最近、これに対して2つの答えを出しました。 粒子のエネルギーが、「複素エネルギー平面での分岐点」から遠ければ、「トンネリング時間」は共鳴状態の寿命の重み付き平均で定義できます。 一方、粒子のエネルギーが、「複素エネルギー平面での分岐点」に近ければ、「トンネリン時間」は定義できないことがわかりました。 前者の場合には、トンネルする粒子の確率が指数関数的に増減するので、特徴的な時間が存在するのですが、後者の場合には冪的に増減するので、特徴的な時間が定義できないのです。

参考文献G. Ordonez and N. Hatano, Phys. Rev. B 79 (2009) 042102.

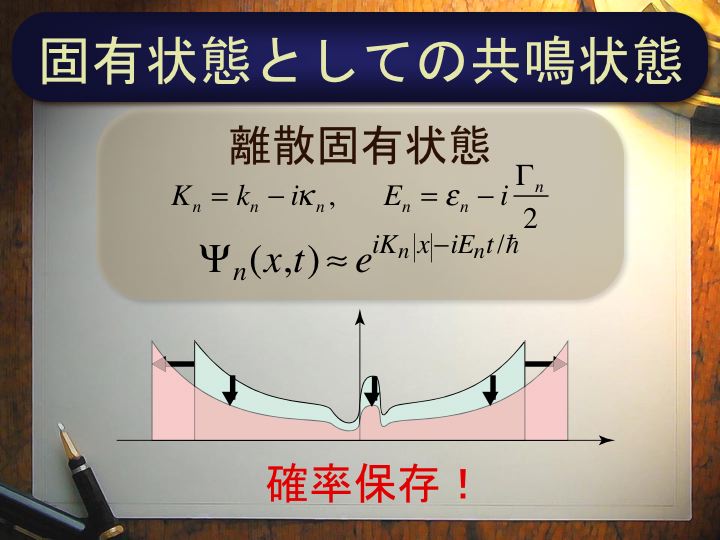

量子力学的共鳴状態の定義と解析(羽田野 直道)

量子力学的共鳴状態は、多くの量子力学の教科書では「複素固有値を 持っていると仮に理解すると便利である」という表現で現象論的に議論されています。 しかし、実際には開いた量子系に対するシュレーディンガー方程式の固有状態として正確に定義することが可能です。 その波動関数は(固有エネルギーの虚部のために)時間的に減衰しますが、(固有波数の虚部のために)空間的には遠方で発散するという形をしていま す。 一見、不思議な波動関数ですが、それに対して粒子数保存を議論することもでき(図)、数値的に正確に追跡することもできます。

共鳴状態についての数理物理学的な理解は、まだこのような基礎的なレベルに留まっており、量子ドットにおける共鳴現象の解明と併せて、今後、大いに発展させようと考えています。

参考文献N. Hatano, K. Sasada, H. Nakamura and T. Petrosky, Prog. Theor. Phys. 119 (2008) 187-222.

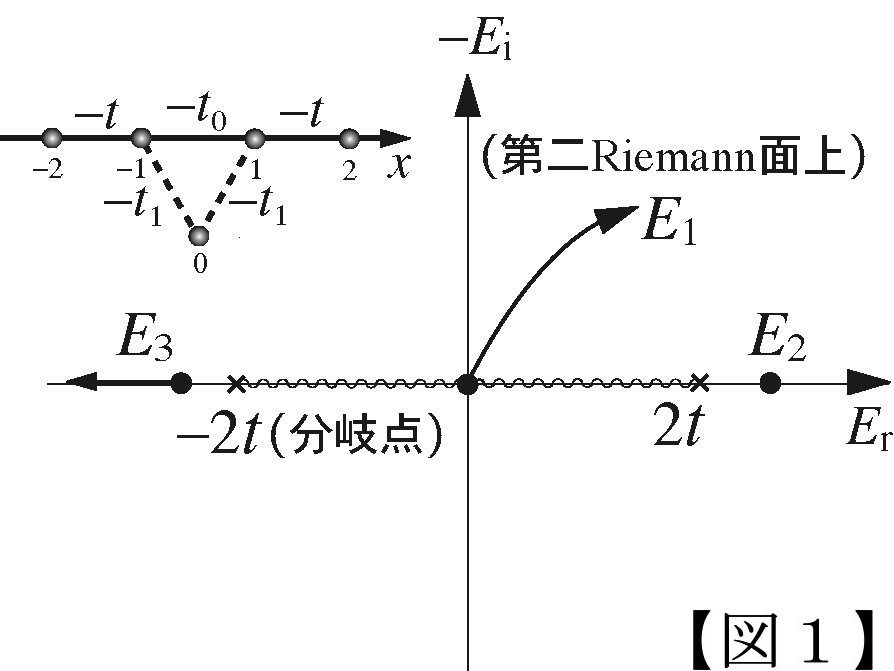

メゾスコピック系におけるFano効果の固有値解析(笹田 啓太)

ナノスケール・デバイスのコンダクタンスは、共鳴状態によって大きく支配されています。 共鳴状態は開放系特有の状態であり、一般に複素固有値を持つことが知られています。 この共鳴状態を算出し、ナノ領域の電子伝導を解析することが我々の研究の目的です。

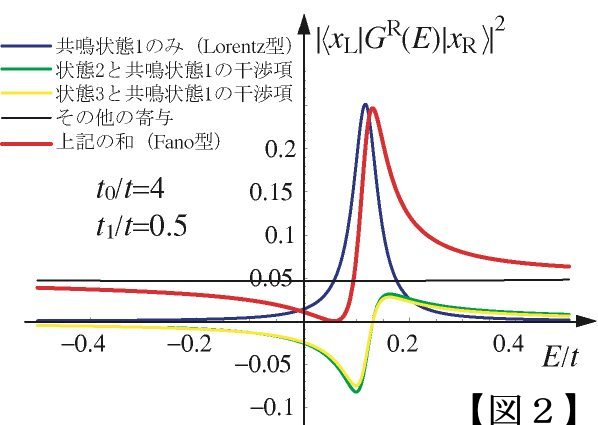

特に、2つの離散状態の間の干渉がコンダクタンスのピークの対称性を決定していることを指摘します。 非対称なコンダクタンスピークはFano共鳴と呼ばれ、1961年にU. Fanoによって研究されました [1]。 Fanoは、連続状態と離散状態の混合が、量子干渉効果によってピークの非対称性を生むと主張していました。 しかし、我々は共鳴状態を使ってグリーン関数を固有値分解することで、 Fanoピークの非対称性が離散状態の干渉項によって決定されていると主張します[2]。

ナノ領域の電気伝導は開放量子系で記述できますが、この開放量子系の理論は伝導現象を詳しく記述できるほど発達していません。 そこで、我々はこの開放性を決定している導線の効果を複素数の自己エネルギーとして表現します[3]。 すると、非エルミート性のあるハミルトニアンによって開放系を扱うことができます。 そして算出した共鳴状態を用いて、遅延グリーン関数を固有値分解することができます。 コンダクタンスは、およそグリーン関数の絶対値の2乗であり、このとき干渉項が現れます。 干渉項がコンダクタンスのピークに非対称性を生じさせることを示すことができます。 つまり、Fano共鳴は離散状態の間の結合によって生じると言えます。

例として、単純なABリング【図1】を考えます。この系の固有状態を複素エネルギー平面上に図示しました。 導線とドットの間のホッピングエネルギーを摂動として増加させたときの共鳴固有値の流れを示しています。 t1=0の時、サイト0に局在する状態は実数エネルギーを持つ固有状態ですが、ホッピングエネルギーを増加させると、 固有値が複素数平面に移動して共鳴状態となります。このとき、コンダクタンスは【図2】に見られるように、 他の束縛状態との干渉項が生じることでFanoコンダクタンスを形成します。このような観点からFano共鳴は特異な量子干渉効果ではなく、 一般的な伝導現象の一例であると言えます。現在、この非エルミート性のあるハミルトニアンから、 存知の様々な伝導現象を解析することまたは未知の現象を予想することを研究しています。

参考文献

[1] U. Fano, Phys. Rev. 124 (1961) 1866.

[2] K. Sasada, N. Hatano, Physica E 29 (2005) 609.

[3] S. Datta, Electronic Transport in Mesoscopic Systems, Cambridge University Press, Cambridge, 1995

アンダーソン局在の非エルミート模型による解析(羽田野 直道)

金属中の不純物を徐々に増やしていくと、ある濃度に達したところで絶縁体になります。 これは、水面の波が杭に散乱されて前へ進めなくなるのと同じように、電子波が不純物に散乱されて伝導できなくなるからです。 この現象を「アンダーソン局在」といいます。電子波が「局在」(空間的に広がっていけない状態のこと)するかどうかは、 不純物濃度と電子波のエネルギーに依ります。 また、局在している場合にも、どれくらい強く局在しているかを知る必要があります。

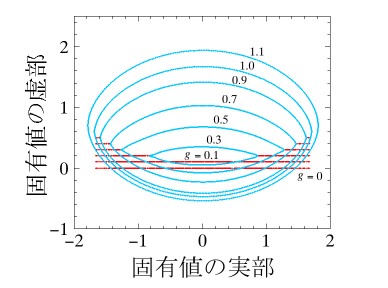

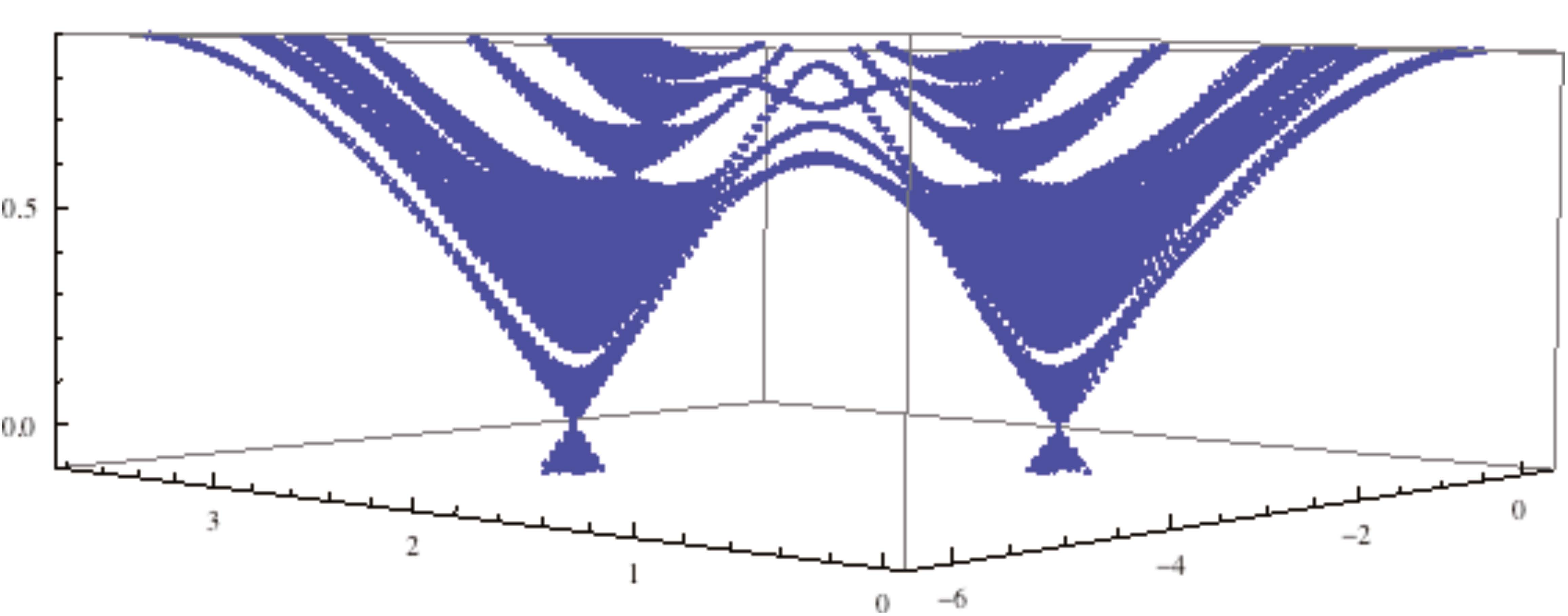

これらのことを知るために、新しいモデル(一部で Hatano-Nelson モデルと呼ばれる)を提唱しました。 このモデルでは、不純物を含んだ金属のモデルに、本来物理的にはあり得ない「虚数ベクトルポテンシャル」を導入して、 ハミルトニアンを非エルミートにします。故意に非エルミートにしたハミルトニアンの複素固有値(下図)を調べると、 本来知りたかった電子の局在状態の様子を知ることができるのです。

参考文献

N. Hatano and D.R. Nelson, Phys. Rev. Lett. 77 (1996) 570-573.

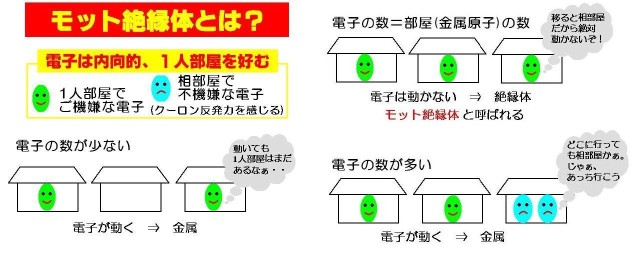

強相関量子系の非エルミート解析(中村 祐一)

ハミルトニアンの運動量演算子に複素ベクトルポテンシャルを付加した、非エルミートなハミルトニアンを導入します。

その非エルミートなハミルトニアンのエネルギー固有値の構造から、エルミート模型の相関長が算出できることを、

いくつかの強相関量子系で見い出しました。例えば,ハーフフィルドのハバード模型を非エルミート化すると,

モット絶縁体(下図を参照)の相関長が求まります。

この非エルミート化の操作は,複素運動量空間内をスキャンする操作に対応します。

通常のエルミート模型の解析では、運動量空間の実軸上での情報しか得られませんが、

我々の非エルミート化により複素運動量空間内に侵入することができます。

我々の研究を通じ,複素運動量空間内には、エルミート模型の相関長の情報が含まれていることが分かってきました。

参考文献

Y. Nakamura and N. Hatano, J. Phys. Soc. Jpn. 75 (2006) 104001.

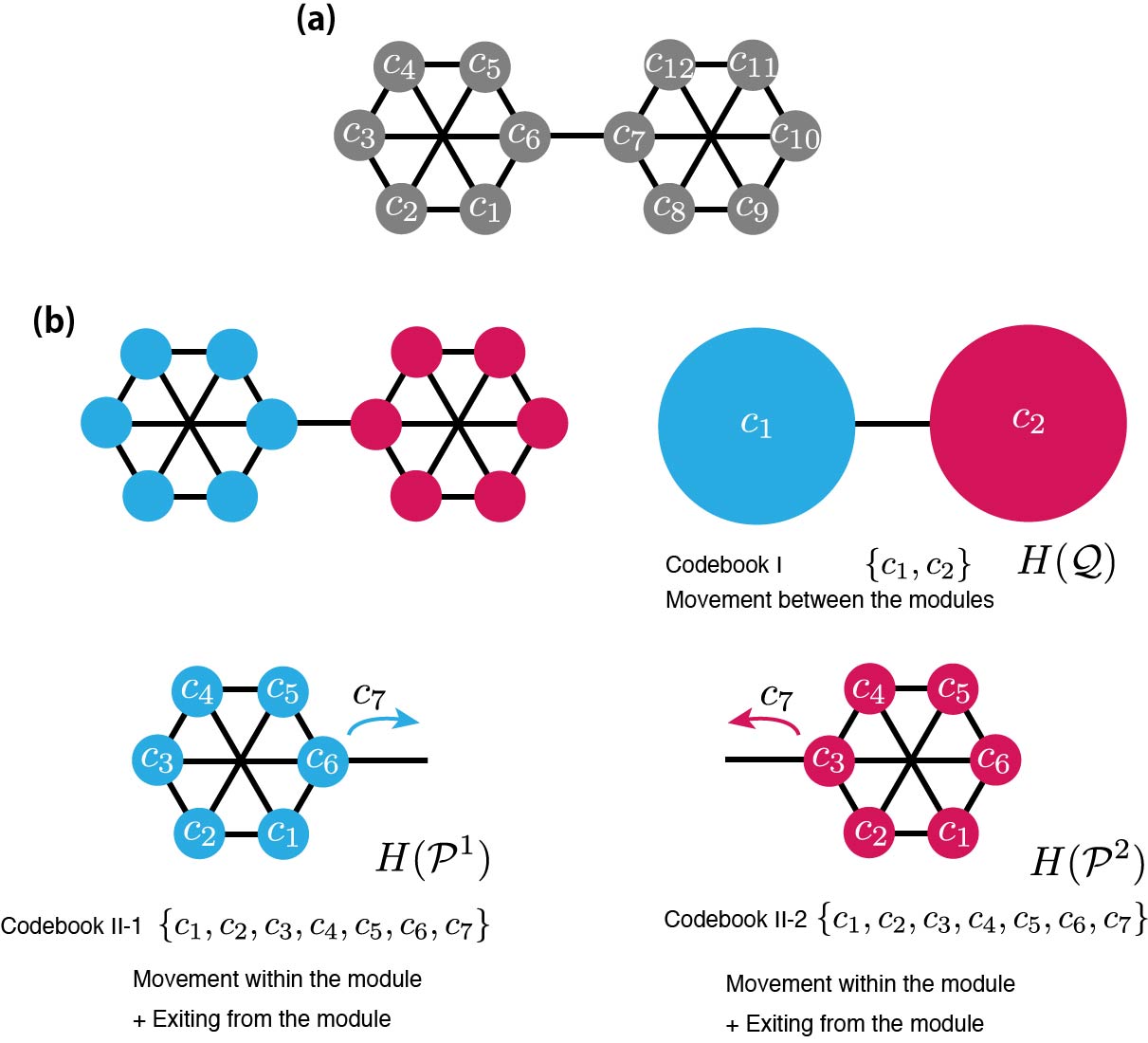

量子ウォークによる複雑ネットワークのコミュニティ検出(向井 奏絵)

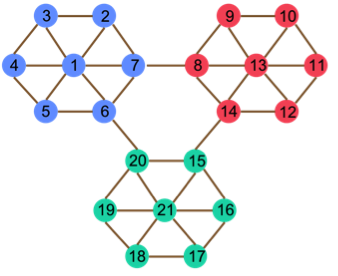

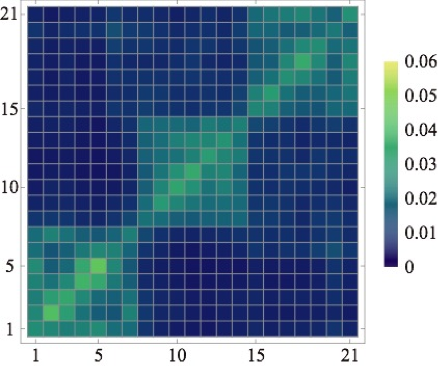

複雑ネットワークのコミュニティを、古典ランダムウォークを用いて検出する研究がありますが、本研究では量子ウォークを用いた検出を考えています。複雑ネットワーク上で量子ウォークを定義し、量子ウォーカーが初期ノードの所属するコミュニティに局在することを数値計算により示しました。各ノードのリンク数で規格化した、2つのノード間の遷移確率の無限時間平均を、量子ウォークの時間発展演算子の固有ベクトルから求めることでコミュニティ構造を明らかにできると考えています。また、固有値に縮退がなく不規則に分布している場合に、より明確にコミュニティ検出できることから、フーリエウォークがグローヴァーウォークよりもコミュニティ検出に適していると考えています。一方で、古典ランダムウォークは急速に定常状態へと収束するため無限時間平均からはコミュニティ構造を明らかにできず、特定の時刻が必要となります。以上から我々は、量子ウォークを用いた場合には、古典ランダムウォークを用いた場合よりも明確に複雑ネットワークのコミュニティを検出できると考えています。

図 (a)

図 (b)

(a) は3つのコミュニティを持つ簡易なネットワークで、ノード 1, 13, 21 がハブです。(b) は (a) のネットワーク上でフーリエウォークさせた場合の、各ノードのリンク数で規格化した遷移確率の無限時間平均です。縦軸は初期ノード、横軸は伝搬先のノードを示しています。

ページの先頭へ磁気摩擦における境界条件の効果(杉本 健太朗)

固体の滑り摩擦というと「マクロな系が接触を伴って起こす」という印象が根強いですが、近年では必ずしもマクロではない系・すべり面が複数個出現する系・接触を伴わないが何らかの相互作用によってエネルギー散逸を起こす系など様々な新規な発見が実験・理論・計算機の方面からなされています。

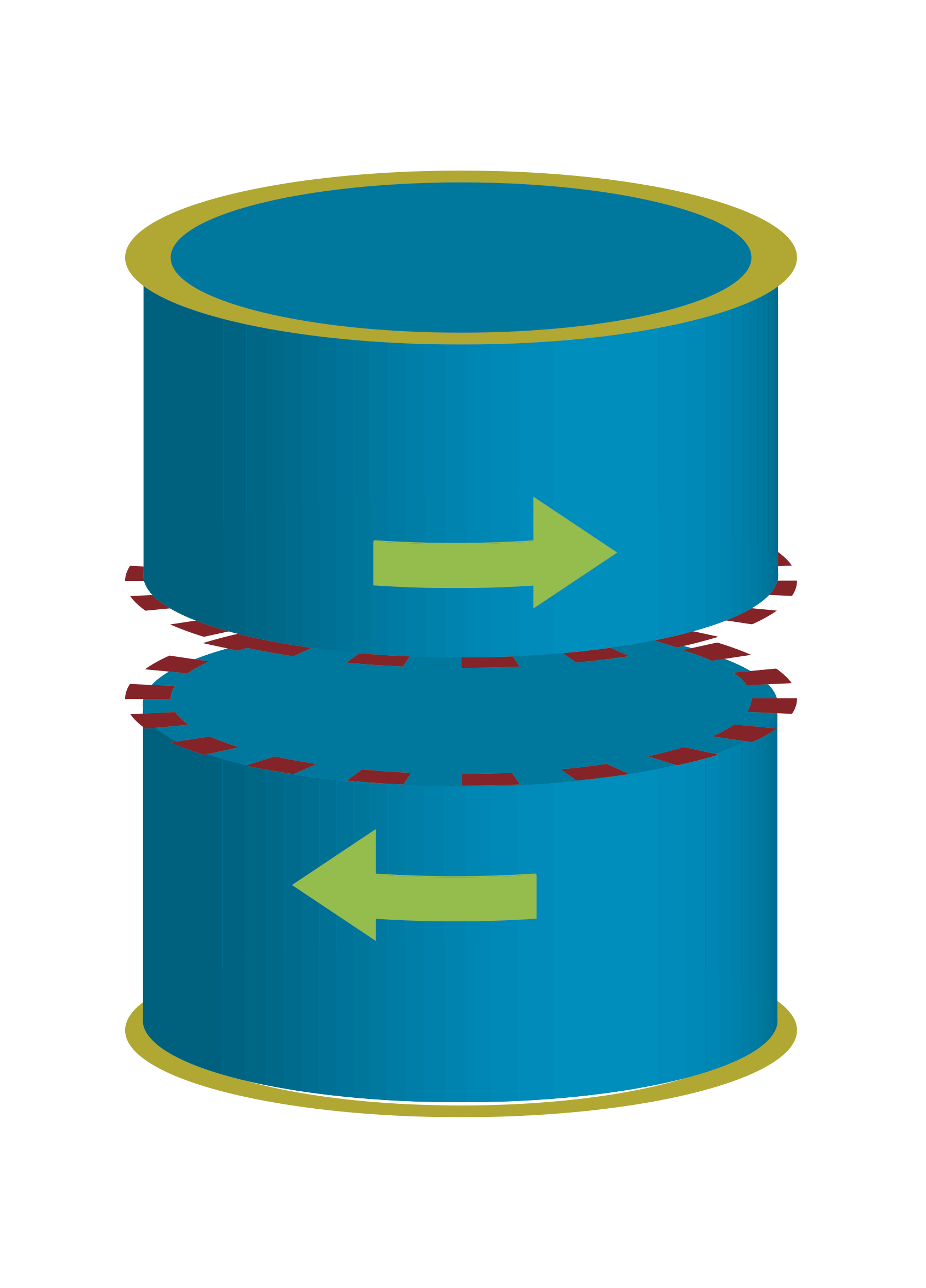

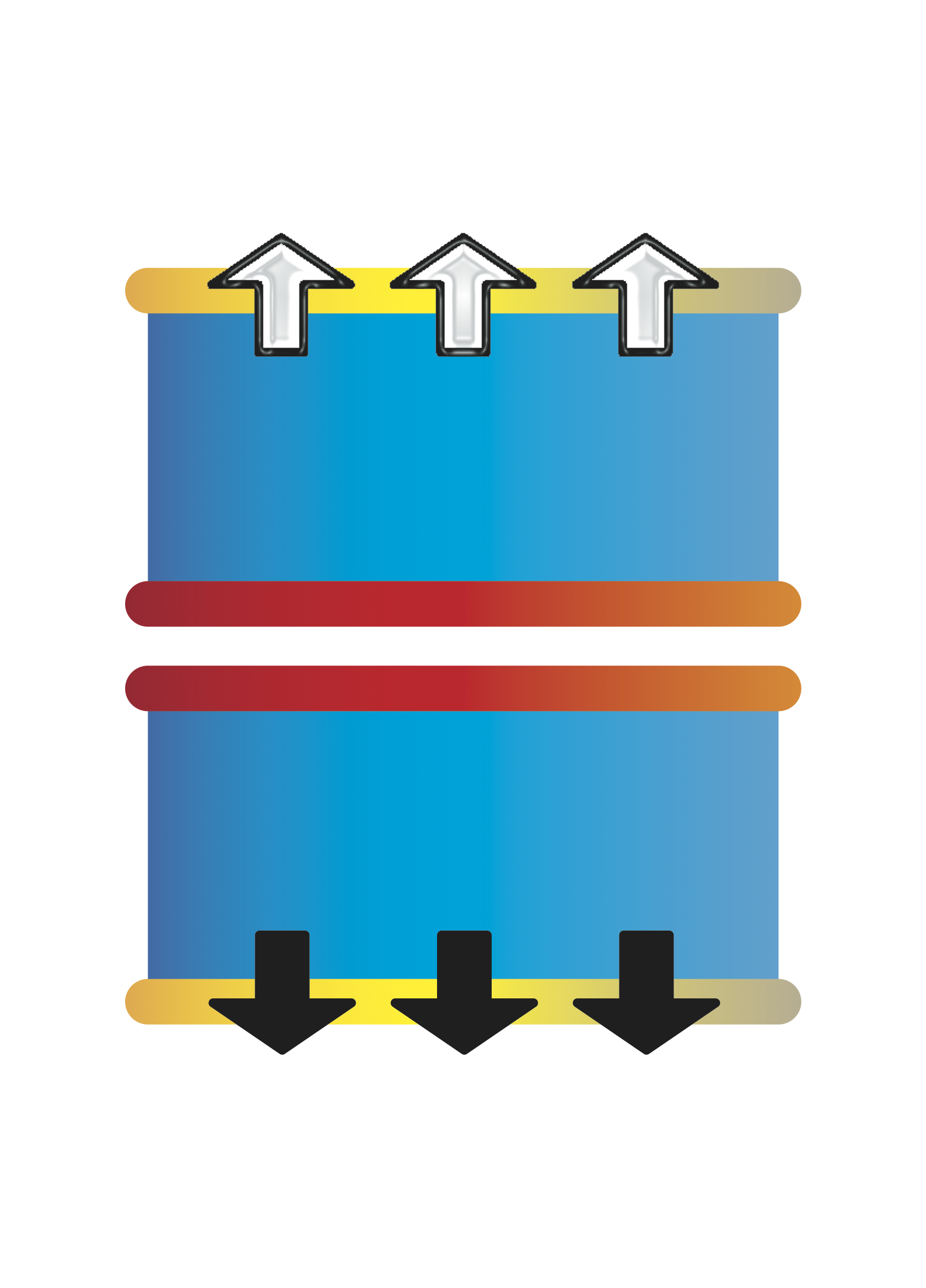

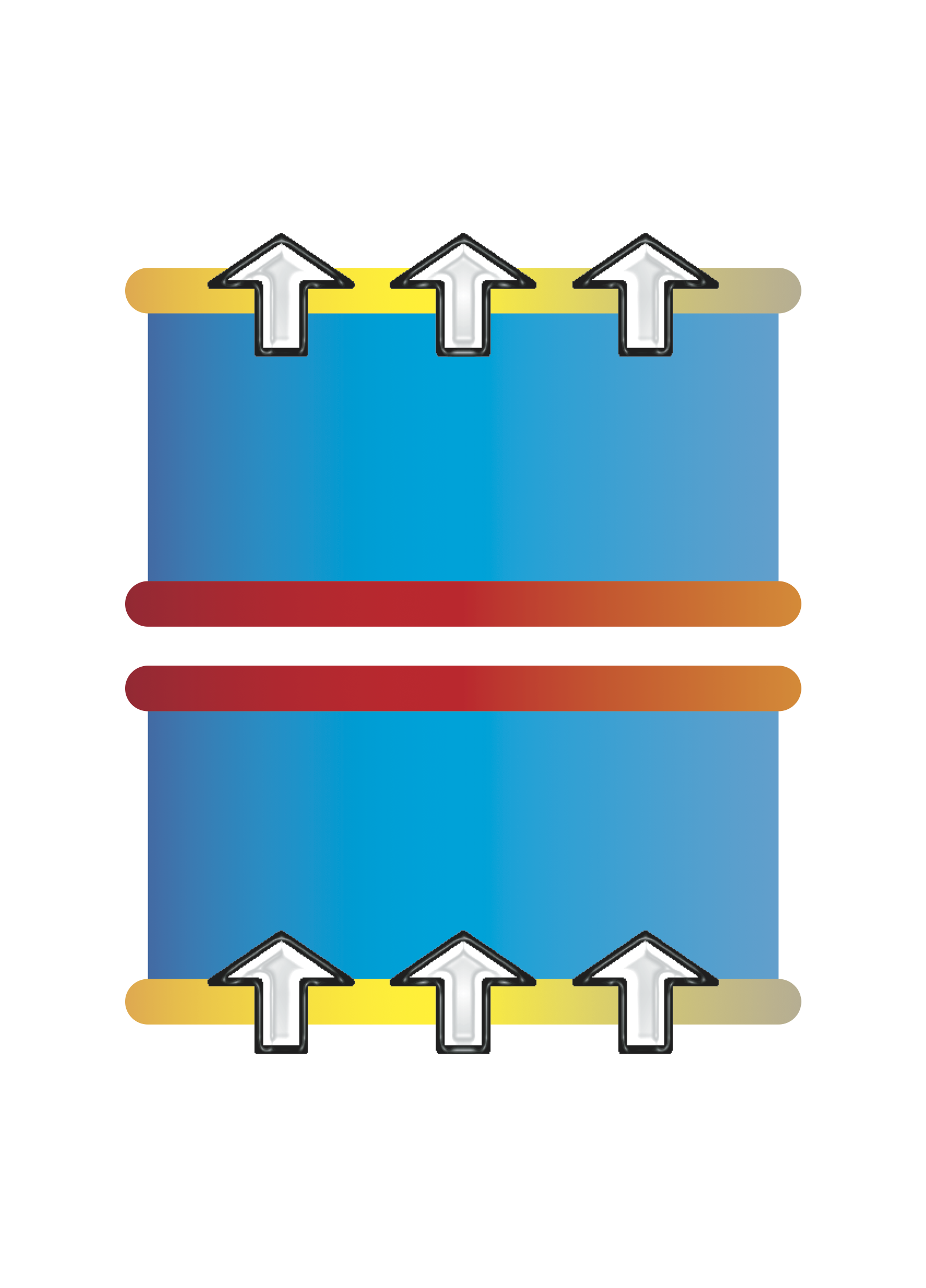

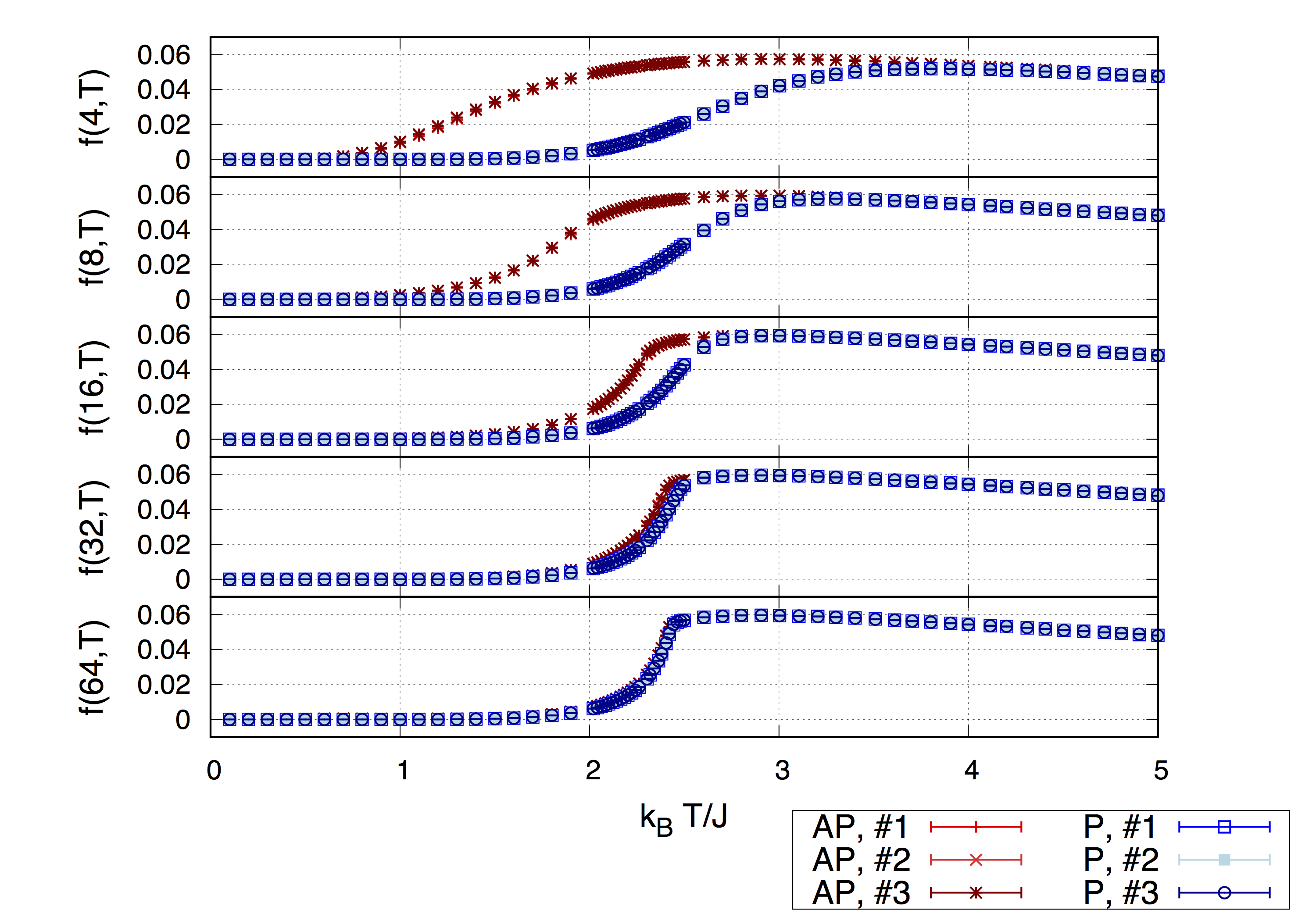

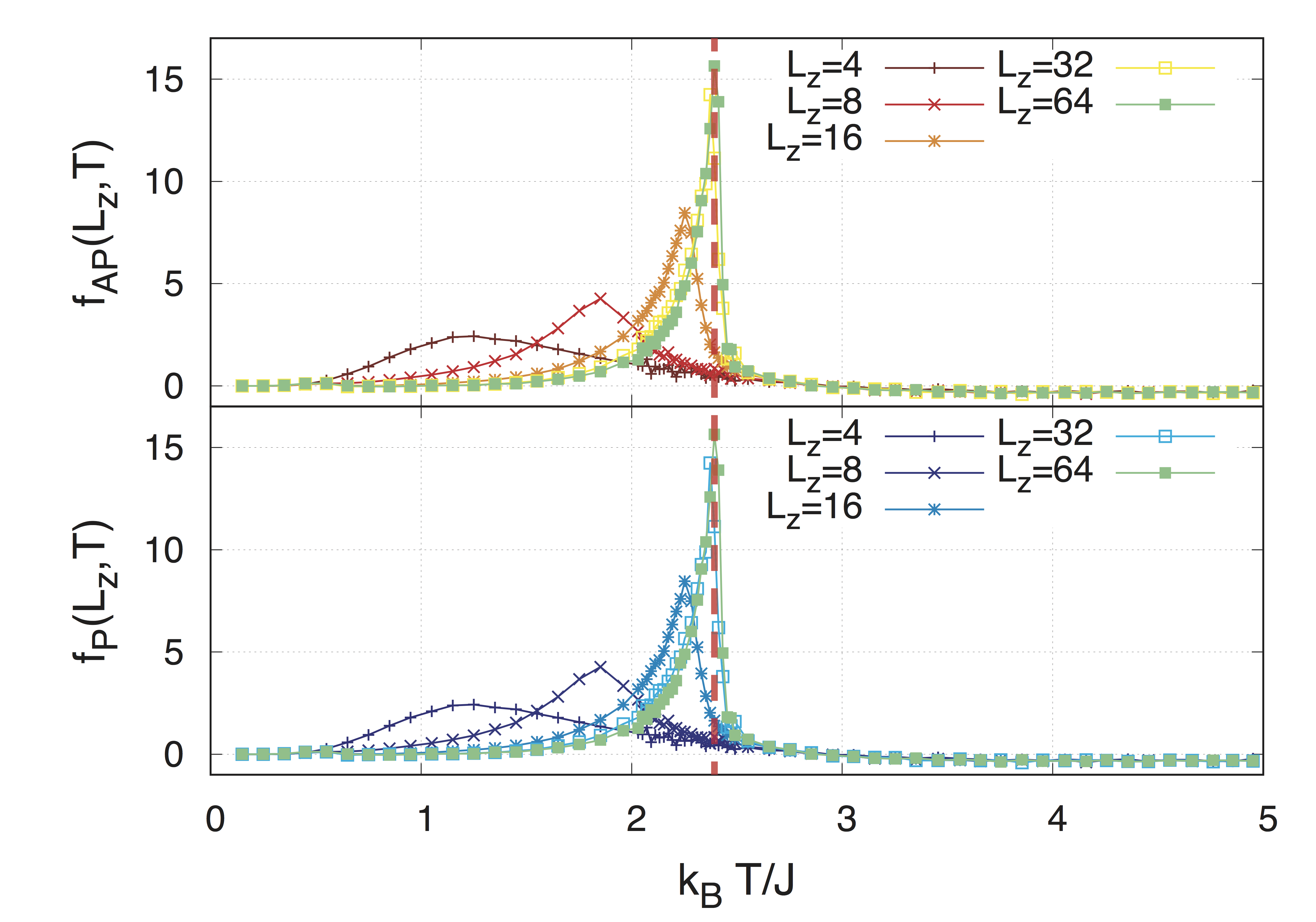

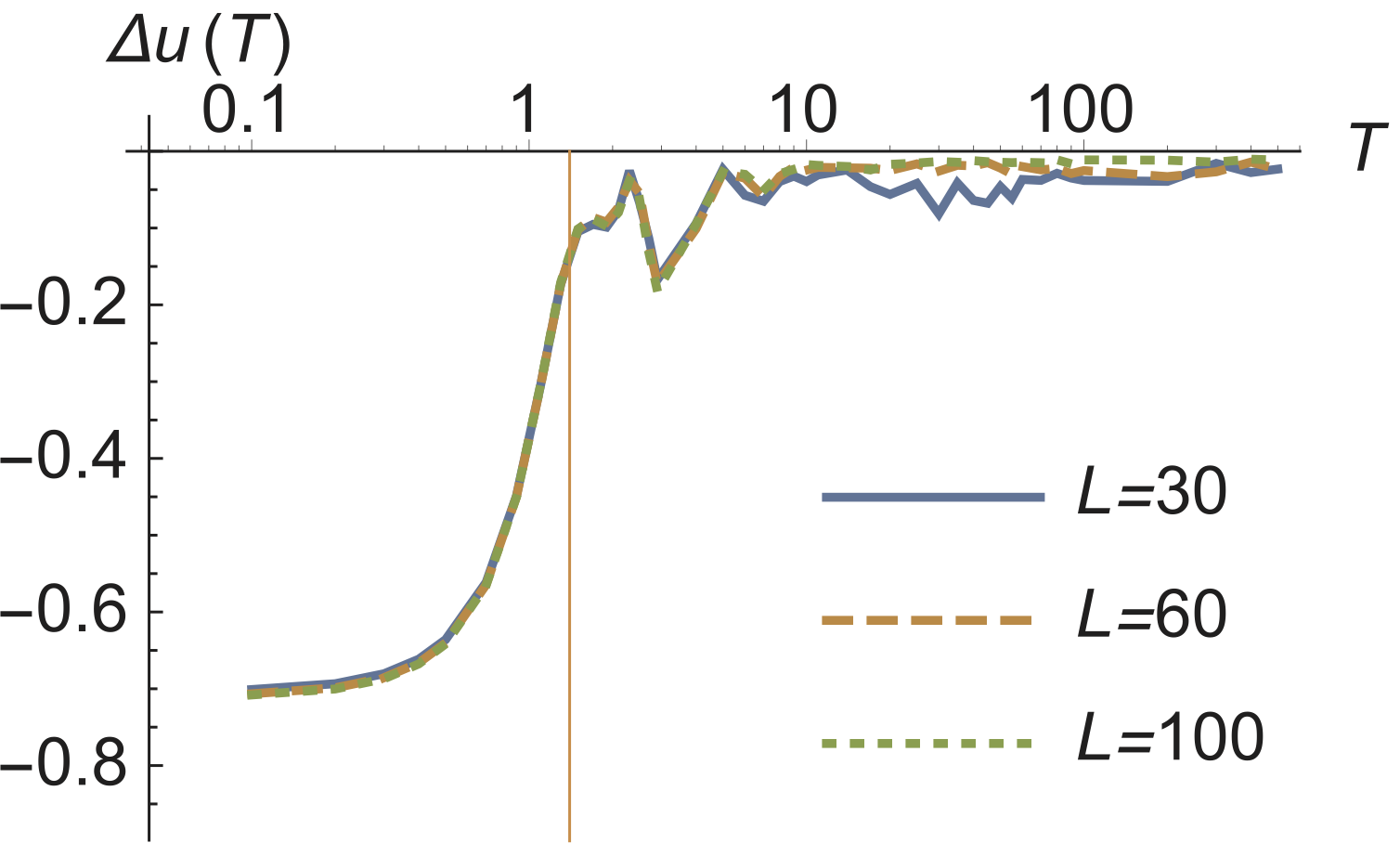

本研究では、新しいタイプの摩擦の一つとして、Ising 模型による数値計算で存在が予言されている磁気摩擦に注目し,摩擦力の境界条件依存性を調べました(Fig. 1)。特に、境界条件を反平行にした場合(Fig. 2-a)・並行にした場合(Fig. 2-b)の差(=捻り摩擦力)に注目し、それが滑り面垂直方向のサイズ(縦サイズ)にどう依存するかを調べ、Ising 模型における非平衡相転移に関する先行研究と併せて幾つかの知見を得ました:

- Ising 模型がある温度でのみ臨界的であることを反映し、捻り摩擦力は縦サイズを大きくするとともに急激に減衰する(Fig. 3)。

- 摩擦力そのものがある温度で特異性を持ち、この温度は従来の平衡系の相転移ではなく、Hucht らによって調べられた非平衡相転移点 [1] と一致する(Fig. 4)。

Fig. 1

Fig. 2-a

Fig. 2-b

Fig. 3

Fig. 4

参考文献

[1] A. Hucht, Phys. Rev. E 80, 061138 (2009)..

グラフ上のコミュニティ検出とMap equationの分解能限界(川本 達郎)

一般に、要素間の関係を示したデータは、グラフ(またはネットワーク)として表現することができます。例えば、生態系、人間関係、商品やウェブコンテンツの関連性、道路網や電力網などが挙げられます。近年、集められるデータは非常に膨大であることが多々ありますが、生データのミクロな情報は、そのままでは上手く生かすことはできません。

グラフ上のマクロな構造、特にコミュニティ構造の検出は、様々なデータの解析に汎用的に使える基本的かつ重要なタスクです。コミュニティ検出は、コンピューター・サイエンス、機械学習、統計物理の分野を始めとして広く研究されています。精度と計算コストの意味で良いアルゴリズムを開発することも重要ですが、洗練された手法たちが、なぜ良いのか(いつ失敗するのか)、どのように互いに関係しているのか、どの程度信用できるのか(統計的有意性)を理論的に明らかにすることは、必要不可欠な知見であると考えています。

コミュニティ検出の手法の一つとして、Map equationは非常によいパフォーマンスを示すことが経験的に知られており、実際に広く使われています。グラフ上のランダムウォーカーの平均最小符号長を評価関数とする最適化問題として定式化されますが、なぜこれが他のグラフベースの手法と比べて強力なのでしょうか。今のところ、実は理論的にはほとんど明らかになっていません。その手がかりのひとつとして、コミュニティ検出手法の分解能限界(resolution limit)という量を、map equationについて解析的に評価しました。その結果、分解能のグラフサイズ依存性が他の手法に比べて非常に弱く、様々なコミュニティ構造を柔軟に検出できることを明らかにしました。

参考文献:T. Kawamoto and M. Rosvall, Phys. Rev. E 91, 012809 (2015).

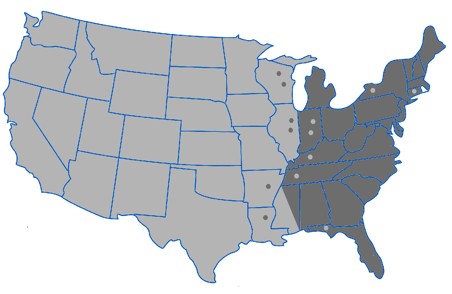

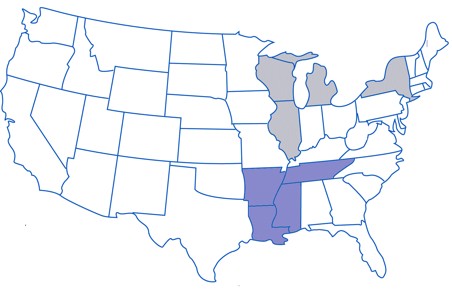

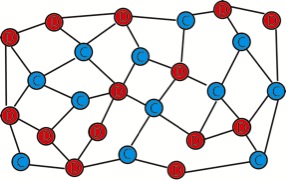

ページの先頭へ複雑ネットワークにおけるコミュニティー検出(羽田野 直道)

「複雑ネットワーク」とは、例えば人体中のタンパク質と酵素の反応のネットワーク、生態系における捕食者・被捕食者のネットワーク、あるいは社会における交友関係のネットワークや、空港間のフライトのネットワークなどの総称で、これら様々な場面で現れるネットワークが、驚くべきことにいくつかの共通の性質を持っていることがわかってきました。 現在、そのようなネットワークがどのように生成されるか、そしてできあがったネットワークをどのように定量的に特徴付けるかという2つの側面から盛んに研究が行われています。 我々のグループでは、特に後者の立場から複雑ネットワークを研究しています。

我々は複雑ネットワークの「分配関数」や「グリーン関数」と呼ぶべき量を定義し、それぞれの意味を考慮して Subgraph centraliry, Communicability と名付けました。 特に Communicability を使うと、複雑ネットワークの中にどのようなコミュニティーが存在するかを検出することができます。 例えば、アメリカの空港のネットワークを解析したところ、東海岸の空港と、中西部の空港の2つのコミュニティーが存在すること(左下図)、そして、それらを橋渡しするコミュニティーが2つ存在すること(右下図)を明らかにしました。 この方法を使うと、そのネットワークにどのような弱点があるかなどを調べることができます。

参考文献

E. Estrada, D.J. Higham and N. Hatano, Phys. Rev. E 78 (2008) 026102.

E. Estrada and N. Hatano, Phys. Rev. E 77 (2008) 036111.

E. Estrada and N. Hatano, Chem. Phys. Lett. 439 (2007) 247--251.

複雑ネットワーク上の進化ゲーム(紺野 友彦)

協力行動には大きなコストがかかるにも関わらず、なぜ人間を含む自然界では広範に協力行動が見られるのでしょうか。 この疑問に答えることが、進化ゲーム理論の大きな目的です。 協力行動が誘発される条件は

- Kin Selection: r>c/b

- Direct Reciprocity: w>c/b

- Indirect Reciprocity: q>c/b

- Group Selection: b/c>1+n/m

- Network Reciprocity

以前から空間構造が協力行動に与える影響は活発に研究がおこなわれてきました。 特に、複雑ネットワークとして表される社会的・生物学的な空間構造は興味を持たれています。 そこで我々はネットワーク構造が協力行動を誘発する条件を調べました。 以下のようなネットワーク上のゲームを考えました:

- ネットワーク上にプレイヤーがいる。

- ネットワーク上で隣り合うプレイヤーとのみゲームを行う。

- 利得構造は囚人のジレンマ。

b/c > 〈knn〉.

ここで〈knn〉とは、ネットワーク上で隣りのプレイヤーが持っているリンク数の平均です。 この条件によって、どのようなネットワークが協力行動を誘発するかを知ることができました。 リンクの分布関数の揺らぎが小さいネットワーク(レギュラーネットワークやランダムネットワークなど)は協力行動が起こりやすい一方、リンクの分布関数の揺らぎが大きいネットワーク(スケールフリーネットワークなど)では協力行動が起きにくいと言えます。

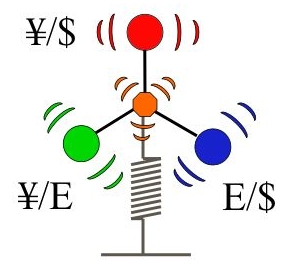

経済・金融現象への統計力学の応用(饗場 行洋)

近年、統計力学の観点から、経済・金融現象を研究する動きが国内外で盛んになってきている。 この背景には以下のような期待がある。統計物理では、個々の要素(原子や分子など)の性質がわかっていても、 それらが多数集まって系(磁石や細胞など)をなすと、個々の性質からは直接想像できない新たな現象や機能が発現する。 この統計物理における最も興味深い部分が、そのまま経済・金融現象にもあてはまるのではないかという期待である。

例えば、個々の投資家が利益を追求するという行動の特性がわかっていても、 その結果として発現する株価や為替の変動にベキ的なゆらぎが現れる現象を、単純には説明することができない。 しかし、統計力学的な観点から、ミクロな要素間(ここでは投資家間)の相互作用を規定したモデルを構築することにより、 価格変動や所得分布のベキ的な振舞を再現できることがわかってきた。 つまり、ミクロとマクロをつなぐ統計力学の手法が、金融・経済現象の理解に大いに役立つと期待されるのである。

我々は、特に複数の為替相場のゆらぎと相互作用に着目して研究をおこなっている。 円ドル、ドルユーロ、円ユーロレートをそれぞれ一次元ランダムウォーカーとしてとらえると、 それらの重心に復元力が働いているという理解ができることなどが わかってきている。(下図)

参考文献

Y. Aiba and N. Hatano, Physica A 371 (2006) 572.

Y. Aiba and N. Hatano, Physica A 344 (2004) 174--177.

Y. Aiba, N. Hatano and H. Takayasu, Physica A 324 (2003) 253--257.

Y. Aiba, N. Hatano, H. Takayasu, et al: Physica A 310 (2002) 467.

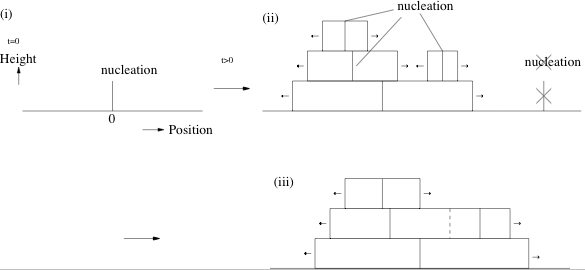

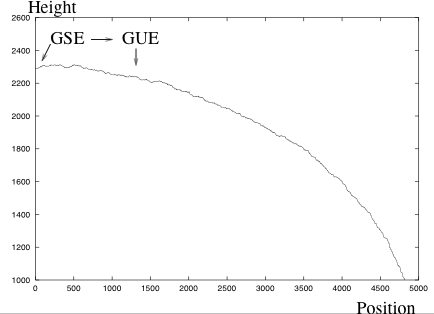

ランダム行列理論と確率モデル(今村 卓史)

ランダム行列理論は行列要素が乱数の行列のことであり、 量子カオスの準位統計やメゾスコピック系の輸送現象等物理学の様々な分野で応用されている。 最近ランダム行列理論と非平衡統計物理学との新たなつながりが見出され注目されている。 非平衡統計物理学の重要な普遍クラスである、一次元Kardar-Parisi-Zhang(KPZ)クラスに属する様々な確率モデルにおいて、 物理量のゆらぎの分布関数が厳密に解析され、ランダム行列理論の最大固有値分布(Tracy-Widom分布)と等しいことが明らかにされたのである。

その代表的な確率モデルとして、一次元多核成長模型がある。 そのルールは【図1】で示されている。 時刻t=0で高さ1の核が生成する(【図1】(i))。 核は時間とともに一定速度で左右に成長し1層目を形成する。 その後1層目の上に核が確率的に生成し、 これらの核も一旦生成すると左右に一定速度で成長し2層目以降を形成する(【図1】(ii))。 左右への核の成長によって、2つの核が衝突する場合があるがその時は合体して一つの層を形成する(【図1】(iii)の2層目)。

我々はこの多核成長模型の高さゆらぎの解析を行っている。 【図2】のように、半無限系において、高さゆらぎの分布関数は原点からバルクに遠ざかるにつれて GSE(Gaussian Symplectic Ensemble)から GUE(Gaussian Unitary Ensemble)のTracy-Widom分布へ遷移することが分かった。

【図1】

【図1】 【図2】

【図2】

参考文献

T. Imamura and T. Sasamoto, Phys. Rev. E 71 (2005) 041606.

T. Imamura and T. Sasamoto, Nucl. Phys. B 699 (2004) 503.

T. Sasamoto and T. Imamura, J. Stat. Phys. 115 (2004) 749-803.

可積分時間周期系におけるヒーティング(石井 隆志)

時間周期系(周期的に変動する外場をかけた系)は、トポロジカル相などの新奇物質相を簡単な時間依存ハミルトニアンで実現し得る [1,2] ため、実験・理論両面において注目されています。一方で時間周期系では外場からのエネルギー吸収によってヒーティングが起こり、興味深い物質相が壊れてしまう可能性があります。そのため、ヒーティングが起こる条件およびエネルギー吸収の度合いの解明は重要な問題です。

我々は自由フェルミオン系に変換できる可積分時間周期系におけるヒーティング現象を調べました [3]。

参考文献

[1] N. Lindner, G. Rafael, and V. Galitski, Nat. Phys. 7, 490 (2011).

[2] A. G. Grushin, A. Gómez-León, and T. Neupert, PRL 112, 156801 (2014).

[3] T. Ishii, T. Kuwahara, T. Mori, and N. Hatano, PRL 120, 220602 (2018).

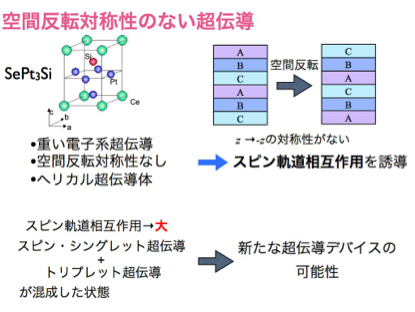

空間反転対称性のない超伝導におけるトポロジカルな性質(荒畑 恵美子)

空間反転の対称性が欠損している固体結晶では、鏡像反転の対称性の破れた系が実現します。このような結晶構造をもつ重い電子系の物質において超伝導性を示すものが発見されていますが、この系での超伝導の特徴の一つは、スピン軌道相互作用が大きく、パリティが良い量子数ではなくなるため、スピン・シングレット超伝導とトリプレット超伝導の混成が可能であるということです。

このような、空間反転対称性のない重い電子系での超伝導において逆向きに対称性の破れたツインドメインを形成しうることが報告されています。このツインドメイン間の境界におけるトポロジカルな性質は興味深く、スピントロニクスへの応用への期待もされています。本研究室では、ツインドメインの境界にスピン・シングレット超伝導とトリプレット超伝導の混成状態の結果として、ツインドメインの境界でAndreev bound statesによるスピンカレントやその他のトポロジカルな性質がどうなるか研究しています。

参考文献

E.Arahata, T. Neupert, M. Sigrist arXiv:1302.5610

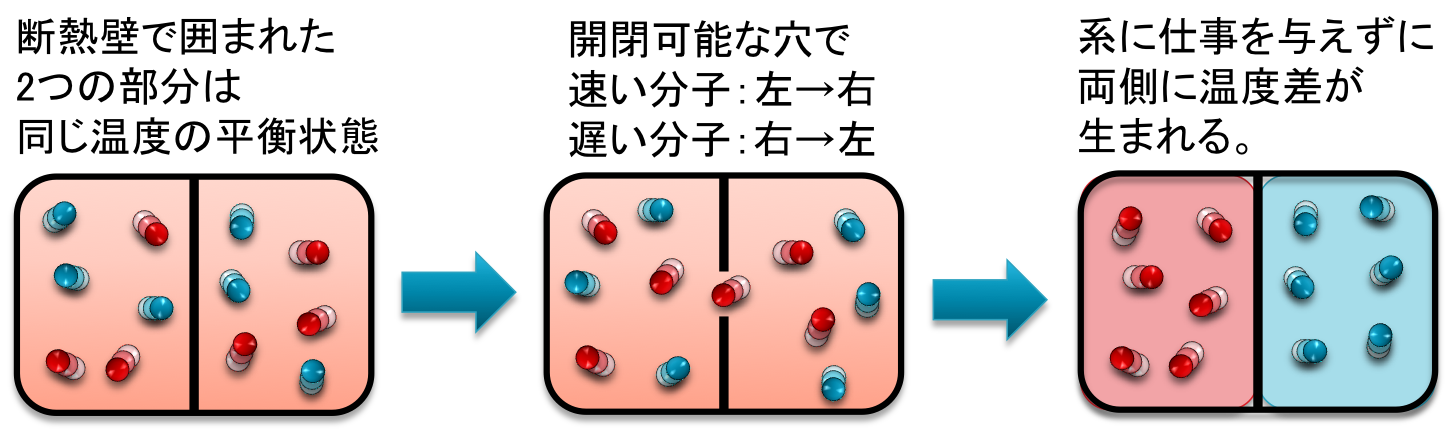

量子系における情報熱力学

「Maxwellの悪魔のパラドックス」は熱力学的な系のミクロな状態を観測し、フィードバック操作を行うことにより、熱力学第二法則の上限を超える仕事を取り出せることを示した思考実験です。 これは、あたかも熱力学第二法則を破っているように見えます。

しかし、さまざまな研究により、観測で得た「情報」まで考えることで熱力学第二法則が破れていないことが知られるようになりました。 そして、熱力学第二法則をその「情報」を含む形に拡張した「情報熱力学第二法則」が導かれています。

近年、砂川・上田によって古典系でのJarzynski等式が観測とフィードバック操作を含む形に拡張されました。 そこで、量子系への拡張を試みた結果、射影測定に古典的な誤差を含めたときに同様の等式が成り立つことを示しました。

参考文献

Y. Morikuni and H. Tasaki, J. Stat. Phys. 143, 1 (2011).

2次元電子系における量子ネルンスト効果(平山 尚美)

これまで金属や半導体のエネルギー状態は主に電気伝導によって観測されてきました。 しかし、熱電効果によって観測すると、電気伝導による観測よりも敏感に系の状態を知ることができる場合があることがわかってきました。 熱電効果とは、温度差によって電位差が生じたり、電流によって熱流が生じたりするクロス効果です。

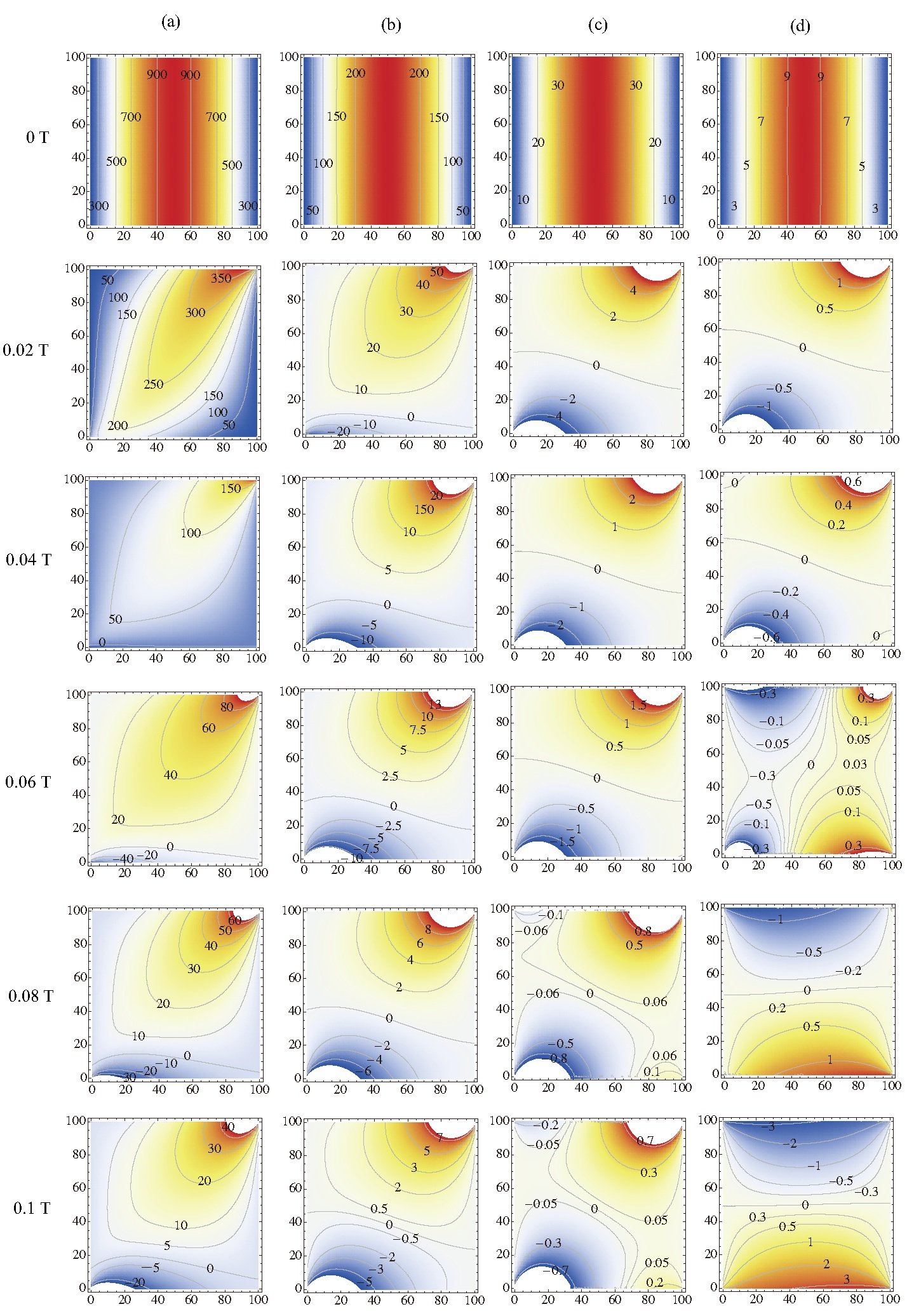

強磁場下の2次元電子系ではエネルギースペクトルにランダウ準位が形成されます。 これを電気伝導による観測(量子ホール効果)ではなく、熱電効果による観測(量子ネルンスト効果)で調べた場合、系の中にどのような電位分布や温度分布が生じるかを現象論的に予測しました。 その結果、本来ジュール熱で温度が上昇するはずの系の内部が、熱電効果によって逆に冷却される場合があることを発見しました。

図:磁場中の2次元電子系の温度分布。上下端は断熱絶縁、左右端は等温等電位です。 それぞれ電子のモビリティーが (a)80 m2V-1s-1、 (b)160 m2V-1s-1、 (c)400 m2V-1s-1、 (d)800 m2V-1s-1 の場合。磁場とモビリティーの値によって、下端が冷却される。

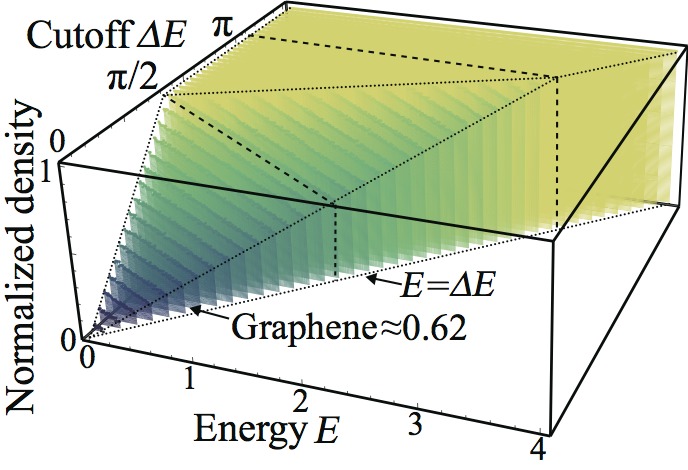

準周期的グラフェン超格子の物理(田島 昌征)

グラフェンとは炭素原子が蜂の巣状に並んだ2次元結晶で、鉛筆の芯などに含まれます。身近な物質でありながら、グラフェンは物理的にとても興味深い性質を持ちます。電子が質量ゼロの粒子(ディラックコーンと呼ばれる)として振る舞う点や、シリコンなどの100倍以上の電子移動度などです。こうした性質から超高速デバイスを実現すると期待されています。

我々はグラフェンという結晶格子にポテンシャルを加えて、その性質を理論的に調べています。 特に超格子を準周期という種類の関数にしたとき、ディラックコーンが稠密に生成される事を明らかにしました。コーン生成の仕方によって、グラフェンを含んだディラック電子系を3種類に分類する事に成功しました。

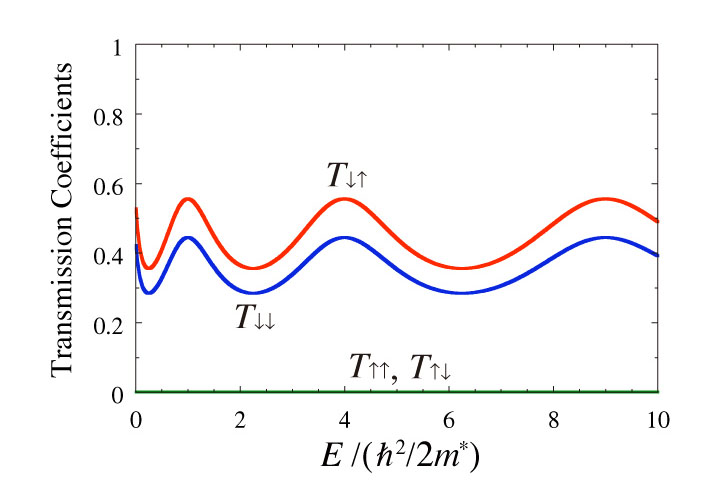

スピン軌道相互作用の非可換ゲージ理論と完全スピンフィルター(羽田野 直道)

2次元電子系で発生するスピン軌道相互作用は、電場で電子のスピンを 操作したり、磁場で電流を発生させたりできる可能性が指摘されて、 注目されています。我々は、量子細線でのスピン軌道相互作用に着目して研究を進めています。新しい成果として、 スピン軌道相互作用を非可換 ゲージ場理論(Yang-Mills理論)で扱えることを指摘しました。 その理解を基にして、完全スピンフィルターを構成することに成功しました。 完全スピンフィルターとは、量子細線を使った電子の干渉路で、一方か らスピンが混合した電子群を入射しても、 もう一方から下向きのスピン しか出てこないような回路です。 我々は、どのような入射エネルギーでも完全であるスピンフィルターの構成に成功しました(図)。

参考文献

N. Hatano, R. Shirasaki and H. Nakamura, Phys. Rev. A 75 (2007) 032107.

量子スピンホール系の電磁気応答(御領 潤)

最近2次元の電子系で量子スピンホール効果が盛んに議論されています。 量子スピンホール効果は電場に対して垂直な方向にスピン流が発生し、その伝導度が量子化される現象です。 量子スピンホール系には一般に、ラシュバ項とよばれる上向きスピンと下向きスピンの電子を結合させるような相互作用が存在し、2次元面に垂直な電場で調節できます。 そこで我々は、電子間クーロン相互作用もとりこんだ量子スピンホール系の電磁気応答について詳細に調べました。 その結果、ラシュバ結合と電子相関の強さが適当な領域にあるとき、スピンホール伝導度の2次の効果でロンドン方程式が得られる事を示しました。 ロンドン方程式は超伝導体のマイスナー効果を記述する方程式であり、この方程式が量子スピンホール系にも現われる点が興味深いです。

参考文献

Jun Goryo and Nobuki Maeda, J. Phys. Soc. Jpn. 79 (2010) 095001.

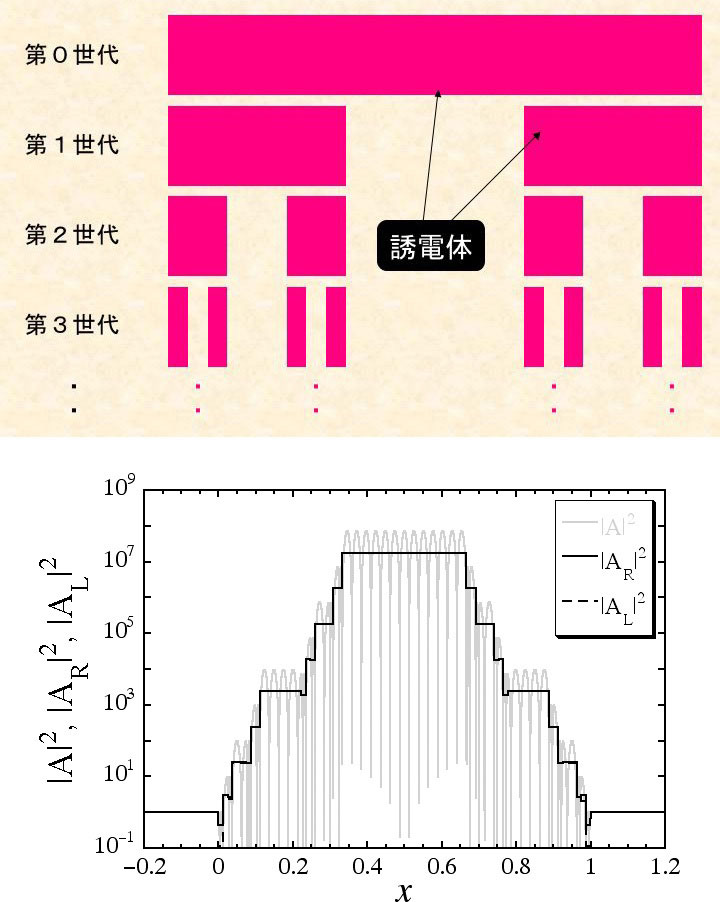

フラクタルな誘電体中の電磁波の強い共鳴(羽田野 直道)

最近、フラクタルな構造を持った誘電体に電磁波を当てて吸収を見る実験が行われました。 それに対応する理論を作って、誘電体の中で電磁波がどのように振る舞うのかを調べました。 フラクタルな構造としては、簡単のために「カントール集合」を使います。 カントール集合とは、線分を3つに分割して中央を取り去る、さらに、のこった部分をそれぞれ3つに分割して中央を取り去る、という作業を繰り返してできるフラクタル構造で、フラクタル次元が0.63です。 ここに電磁波を入射すると、様々な大きさの空洞の中で電磁波が共鳴を起こします。 波長によっては、入射する電磁場の107倍もの強さの電磁場がカントール集合内に発生することがわかりました。

N. Hatano, J. Phys. Soc. Jpn. 74 (2005) 3093-3111.